ID 1220334

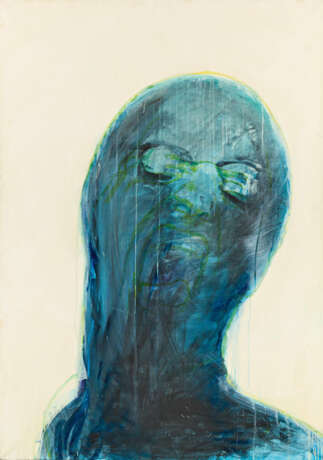

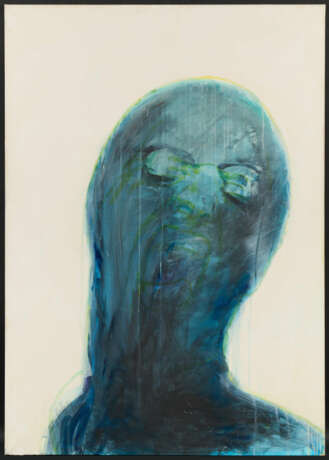

Los 29 | Gottfried Helnwein. Selbstportrait 5, 6, 7

Schätzwert

€ 100 000 – 150 000

1948 Wien

Titel: Selbstportrait 5, 6, 7.

Untertitel: Triptychon.

Datierung: 1986.

Selbstportrait 5: Acryl auf Papier. Auf Aluminium aufgezogen. 210 x 148cm. Signiert unten links: HELNWEIN.

Selbstportrait 6: Acryl auf Leinwand. 211 x 148,5cm. Signiert und datiert verso oben rechts: HELNWEIN 1986.

Selbstportrait 7: Öl auf Leinwand. 211 x 148,5cm. Signiert und datiert verso oben rechts: HELNWEIN 1986.

Provenienz:

- Dorotheum, Wien 2013 (Private Sale)

- Privatsammlung Deutschland

Ausstellungen:

- Mittelrhein-Museum, Koblenz 1986

- Leopold-Hoesch-Museum, Düren 1987

- Galerie Würthle, Wien 1987

- Petersburg Museum, Otaru/Japan 1996

Literatur:

- Ausst.-Kat. Gottfried Helnwein, Leopold-Hösch Museum, Düren; Galerie Würthle, Wien; Mittelrhein-Museum, Koblenz, 1987, Abb. (Beigabe)

- Der Untermensch, Selbstbildnisse, Self-portraits, Autoportaits 1970-1987, Jugend & Volk Verlagsgesellschaft, Wien (in Zusammenarbeit mit der Edition Braus) 1988, Abb. (Beigabe)

- Ausst.-Kat. Gottfried Helnwein, Petersburg Museum, Otaru 1996, S. 45, Abb.

- Aus dem wichtigen, 17 Gemälde umfassenden Zyklus der Selbstporträts

- Wiederaufnahme und Verfremdung des berühmten Selbstporträts von 1982, dass Helnweins Durchbruch markiert

- Das Motiv wurde 1982 als Titelbild des Zeit Magazins und als Cover der LP "Blackout" der deutschen Rockband Scorpions veröffentlicht

Kunst als Anklage gegen die Gesellschaft

Mit seinen Arbeiten und Aktionen will der international bedeutende, aber auch kontroverse österreichische Künstler nicht provozieren. Vielmehr versteht er seine Kunst als Protest gegen den gegenwärtigen und vergangenen Zustand der Welt, mit dem er stets zum Nachdenken und zur Diskussion anregen will. Seine hyperrealistischen Werke, die von der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und deren Reiz-und Tabuthemen geprägt sind, erschrecken, beunruhigen und faszinieren zugleich. Seine Werke sind als Anklage gegen Grausamkeit, gesellschaftliche Missstände und gegen die Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust zu verstehen.

Die Arbeiten von Gottfried Helnwein sind vor seinem biografischen Hintergrund zu betrachten: Aufgewachsen im Wien der 1950er und 60er Jahre und aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend, wird er katholisch und gemäß den entsprechenden Moralvorstellungen erzogen. Helnwein erlebt sich als Kind in seiner Machtlosigkeit gegenüber der Erwachsenenwelt und sieht sich mit der Unfähigkeit der Erwachsenen konfrontiert, über die jüngsten Ereignisse, die Gräuel des Dritten Reiches, zu sprechen. Diese kollektive Verdrängung empfindet er als zutiefst bedrückend und versucht, wie viele in seiner Generation, sich gegen gesellschaftliche Reglementierungen und Zwänge zur Wehr zu setzen und findet die einzige Antwort in der Kunst. Nach dem Besuch "Der Graphischen" (Lehranstalt) studiert Gottfried Helnwein von 1969 bis 1973 Malerei bei Rudolf Hausner an der Kunstakademie in Wien und erhält schon 1971 erste Kunstpreise. Bekannt wird er bald mit seinen hyperrealistischen Bildern, in denen der misshandelte und der Gewalt ausgesetzte Körper sowie der damit einhergehende Schmerz zum zentralen Thema wird. Neben der Malerei wendet Helnwein sich in den 1980er Jahren auch der Fotografie zu und verbindet dieses Medium mit zahlreichen Performances. Er schwankt immer wieder zwischen unterschiedlichen Medien, greift beispielsweise seine Fotografien in seiner Malerei auf und verwischt so die Grenzen zwischen den Medien. Im Rückblick versteht Helnwein sich nicht als Maler, sondern vielmehr in der Umgebung der "konzeptionellen Kunst" beheimatet. Diese hebt für ihn die Begrenztheit einzelner Techniken auf, um eine Objektivierung der künstlerischen Formulierung anzustreben und dem Kern seiner Kunst näher zu kommen: "Die wesentliche Frage ist jedoch: Ist ein Kunstwerk in der Lage, beim Betrachter eine emotionale Wirkung auszulösen? Berührt, bewegt, erschreckt, inspiriert, erhebt es, provoziert oder fordert es heraus?" (Helnwein, Gottfried, in: Blick nach Innen: Ein Gespräch mit Gottfried Helnwein, 2013.)

Über die Jahre hinweg ist die Darstellung des Kindes in Helnweins Werk ein konstantes Motiv, das er variiert und weiterentwickelt hat. Er verarbeitet es in den unterschiedlichen Medien - in seinen Aktionen, deren fotografischer Dokumentation, in der späteren Farbfotografie ebenso wie seinen Arbeiten auf Papier und der Malerei. Das verwundete Kind fungiert als Stellvertreter für den wehrlosen, abhängigen und ausgelieferten Menschen und erhält die Rolle des Märtyrers. Neben dem Motiv des Kindes entwickelt sich eine zweite künstlerische Phase, in der er sich in einer Vielzahl von Arbeiten unterschiedlicher Genres dem Motiv des Selbstbildnisses zuwendet.

Das Selbstportrait als Schmerzensmann

Erste Selbstbildnisse entstehen im Jahr 1972 und werden zu einem der zentralen Themen in seinem Oeuvre. Er übt in seinen Selbstbildnissen massive Gesellschaftskritik aus und nutzt diese gleichzeitig als Verweis auf das Ausgeliefertsein der Menschen innerhalb der Gesellschaft. Mit seinem Umzug nach Deutschland beschäftigt sich Helnwein auch zunehmend mit der Frage der menschlichen Selektion: Wie konnte es jemals zu der bestialischen Kennzeichnung des "Untermenschen" kommen? In dieser Auseinandersetzung entstehen zahlreiche zum Teil monumentale Selbstinszenierungen als schwer verletzter "Untermensch" und verdeutlichen stärker als je zuvor das Leiden des Künstlers an einer repressiven, autoritären Gesellschaft. Seine Werke sind folglich als Selbstbildnisse mit politischer Aussage zu verstehen.

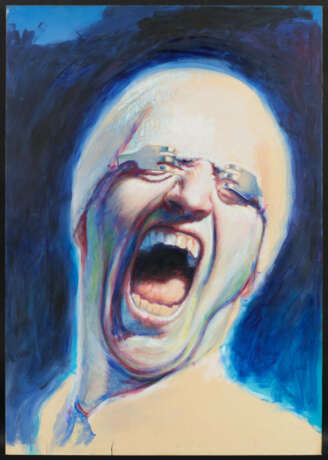

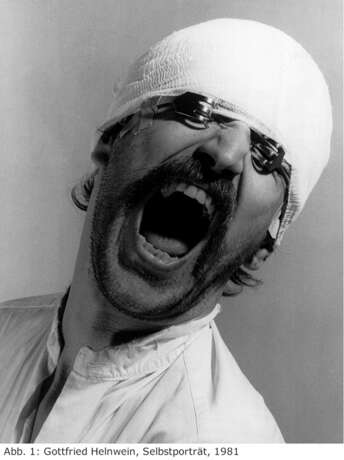

Unter all den Selbstbildnissen tritt eines besonders hervor: die Selbstinszenierung mit Verbandsmull und klinischen Instrumenten. Sie wird schnell zur ästhetischen "Uniform" seiner Selbstbildnisse. (Vgl. Abb. 1) Mit seinen Selbstportraits, in denen der Kopf mit Verband umbunden ist und die Augen von Operationsbesteck verdeckt sind, inszeniert er einen Aufschrei eines Hilfsbedürftigen schmerzgeprägten Menschen. Helnwein zeichnet das Künstlerportrait eines auf Leiden reduzierten Menschen und steht somit in der spätmittelalterlichen Tradition des Schmerzensmannes. Darüber hinaus gibt es weitere thematische Bezüge zur österreichischen Kunst, wie beispielsweise zu Franz Xaver Messerschmidt, Arnulf Rainer und den Wiener Aktionisten, deren Werk ebenfalls Verletzungen, Schmerz und Tod am eigenen Körper beinhalten. Auch ihre Werke zeigen den menschlichen Körper und das Gesicht als Austragungsort massiver gesellschaftlicher Konflikte, deren Opfer immer wieder das widerständige Individuum ist. Doch Helnwein geht weiter: Es geht Helnwein nie um eine Darstellung seiner eigenen Persönlichkeit, er fungiert lediglich als Modell und seine Persönlichkeit rückt in den Hintergrund. Er strebt eine subjektlose Inszenierung an: Seine Werke sind Mahnmale und Projektionsflächen des Weltgeschehens, ohne sich direkt auf den Künstler zu beziehen. Die Selbstbildnisse stehen für den leidenden, verletzten, unterworfenen Menschen, dem nur noch der verzweifelte Aufschrei bleibt. So entsteht das ikonische "Helnwein-in-Bandagen-Portrait", das er in zahlreichen Werken wiederholt aufgreift.

Helnwein ist es von großer Bedeutung mit seinen Mitmenschen in den Dialog zu treten. In seinen Straßenaktionen der 1970er Jahre, bei denen er mit bandagierten Kindern in der Öffentlichkeit auftritt oder sich selbst als Verwundeter auf die Straße legt, versucht er, Passanten zur Reaktion zu bewegen. Der Wunsch, durch seine Kunst möglichst viele Personen anzusprechen, lässt Helnwein den Weg in die Massenmedien suchen. So entsteht bei der Suche nach erweiterter Konfrontation mit einem größeren Publikum, das er nun abseits von Ausstellungen und der Kunstszene erreichen kann, auch die Zusammenarbeit mit Zeitungen und Magazinen. 1982 wird der Künstler schlagartig auch international bekannt, als sein bandagiertes Selbstportrait als Titelblatt des Zeit-Magazins mit der Coverstory "Der Schocker von Wien" publiziert wird. Hierzu schreibt der Autor Peter Sager: "Warum malt einer so, warum malträtiert er sich so in seinem Selbstportrait: den Kopf bandagiert, Wundhaken in die Augen gebohrt, den Mund weit aufgerissen zu einem wahnsinnigen Schrei. Ein Schrei des Schmerzes und des Schocks, der Angst, des Entsetzens, der Aufschrei eines Gequälten und Geblendeten. Es ist ein Echo jener Schreie überall auf der Welt, die weit schrecklicher sind als dieses, der Schrei der Kunst." (Peter Sager in: Der Schocker von Wien, Zeit-Magazin Nr. 11, 1982) Im gleichen Jahr erscheint das Selbstbildnis auch als Cover der Scorpions-LP "Blackout". Beides trägt entscheidend dazu bei, dass Helnweins Selbstportraits, als Aufschrei und gleichsam Anklage an die Gesellschaft, zu Ikonen des 20. Jahrhunderts werden.

Das Triptychon

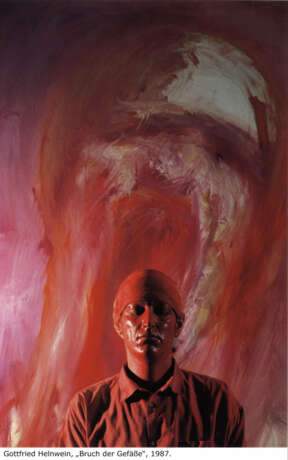

Das hier angebotene Triptychon, bestehend aus den Selbstbildern 5-7 aus dem Jahr 1986 entstammt einem Zyklus von 17 Selbstbildern. Alle Werke dieser Serie beziehen sich auf die Urform des Selbstbildnisses mit Bandagen und Medizinischem Besteck und stellen jeweils unterschiedliche Variationen dar. Helnwein überarbeitet im gesamten Zyklus sein eigenes Bild unter Verwendung verschiedener Formen der Gestaltung: der Abstraktion, des abstrakten Expressionismus, der surrealistischen Umsetzung usw.

Es handelt sich um drei große Werke mit stringentem Kompositionsaufbau: Im Zentrum jedes Werkes befindet sich ein monumentales Selbstbildnis. Ist der linke Teil in seiner Darstellung noch sehr detailliert und durch Form und Farbe realistisch anmutend, so wird die Darstellung im mittleren und rechten Teil deutlich abstrakter und reduzierter. In der Lesart von links nach rechts verschwinden die menschlichen Merkmale zunehmend und die physiologische Identität der Person wird aufgelöst. In diesem Tr

| Künstler: | Gottfried Helnwein (1948) |

|---|---|

| Kategorie des Auktionshauses: | Post War |

| Künstler: | Gottfried Helnwein (1948) |

|---|---|

| Kategorie des Auktionshauses: | Post War |

| Adresse der Versteigerung |

VAN HAM Kunstauktionen GmbH Hitzelerstr. 2 50968 Köln Deutschland | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Vorschau | |||||||||||||||

| Telefon | +49 221 92586215 | ||||||||||||||

| Fax | +49 221 92 58 62 4 | ||||||||||||||

| Aufgeld | 32% | ||||||||||||||

| Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen | ||||||||||||||

| Geschäftszeiten | Geschäftszeiten

|