Albert Figdor Sammlung: Bonbons für die Damen. Zigarren für die Herren

Albert Figdor (16. Mai 1843 —22. Februar 1927) entstammte einer jüdischen Unternehmerfamilie mit ungarischen Wurzeln. Seine Vorfahren ließen sich Ende des 18. Jahrhunderts als Wollhändler in Wien nieder und betrieben von dort ihre interna - tio nalen Geschäfte. Und zwar mit so großem Erfolg, dass sie nach einigen Jahren zur Oberschicht der Stadt gehörten und in den höchsten Kreisen verkehrten. Albert begann bereits als junger Mann Skulpturen, Möbel und kleine Kunstobjekte zu sammeln. Er studierte in Wien Jura, promovierte und trat anschließend in das Bankgeschäft seiner Familie ein, wo er sich unter anderem an der Finanzierung des Baus der Gotthartbahn beteiligte. 1876 starb sein Vater, der Unternehmer und Bankier Ferdinand Joachim Figdor (geboren 1805) und vererbte seinen drei Kindern ein großes Vermögen. Im Alter von nur 33 Jahren konnte Albert seine Tätigkeit in der Bank aufgeben, um sich völlig seiner Sammelleidenschaft zu widmen.

EIN LIEBENSWÜRDIGER GASTGEBER

Verschiedene Autoren haben in ihren Schriften von Besuchen bei Albert Figdor berichtet, darunter berühmte Kunsthistoriker wie der Berliner Museums mann Wilhelm von Bode oder Gustav Glück und Ernst Buschbeck, die beide später Direktoren des Kunsthistorischen Museums in Wien wurden. Sie beschreiben ihn als gebildeten, inter - essierten und humorvollen Gesprächspartner, der seinen Kollegen gern seine Schätze zeigte und sie an seinen Kenntnissen teilhaben ließ. Er scheint ein elegant gekleideter Grandseigneur gewesen zu sein, ein liebenswürdiger und zugewandter Gast - geber, der für die Damen feine Bonbons und für die Herren die teuersten Zigarren vorrätig hielt. Was für ein beneidenswerter Tageslauf: Den Vor - mittag pflegte Albert Figdor „zur inneren Ordnung der Sammlung (…) sowie zum Empfang der häufigen Besucher und nicht zuletzt der kleinen Agenten“ 1 zu verwenden, während er am Nach - mittag die Neuzugänge der Wiener Antiquitätenund Kunsthandlungen sichtete. Für Abwechslung sorgten Reisen durch ganz Europa, die Figdor unternahm, um interessante Objekte selbst aufzuspüren. Außerdem stand er im In- und Ausland mit zahlreichen Händlern in Kontakt, die ihm Angebote zur Ergänzung seines Kunstbesitzes unterbreiteten.

12 ZIMMER. VOLLGESTAPELT MIT KUNST.

Durch den Tod seines Onkels Gustav, dem Bruder seines Vaters, gelangte Albert 1879 in den Besitz des durch den Architekten Viktor Rumpelmayer errichteten fünfgeschossigen Stadtpalais Figdor in der Löwelstraße 8 in Wien. Figdor bezog dort eine in der dritten Etage liegende 12-ZimmerWohnung, die er vollständig mit den Objekten seiner Sammlung ausstattete. Dabei folgte er keiner besonderen Systematik, ordnete die Stücke nicht nach Materialien, inhaltlichen oder chronologischen Gesichtspunkten, sondern arrangierte alles nach seinem persönlichen Geschmack.

EUROPAS GRÖSSTE PRIVATSAMMLUNG.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt Albert Figdors Kunstbesitz als die größte Privatsammlung Europas. Sie umfasste Gemälde, Miniaturen, Skulpturen, Elfenbeinschnitzereien, Wandteppiche, Uhren, Gold- und Silberschmiedearbeiten vom Altar bis zum Schmuckstück sowie Reliquien und rund 300 Möbel aller Art. Da Figdor eine besondere Vorliebe für Gegenstände des häuslichen und handwerklichen Gebrauchs hegte, kamen Leuchter, Öfen, Metallgefäße, Kacheln, Fayencen, Steinzeug, Gläser, Spiele, Spielzeug, Medaillen, Textilien, Werkzeuge und viele andere Objektgruppen hinzu, die das Spektrum ihrer jeweiligen Gattung in großer Breite vor Augen führten. Der tatsächliche Umfang der enzyklopädisch angelegten Kollektion scheint zahlmäßig nie ermittelt worden zu sein, geschätzt wurde sie auf 5.000 bis 6.000 Artefakte.

KUNSTWERKE ALS LEBENDIGE ZEUGEN DER GESCHICHTE

Die Auswahl der Kunstwerke aus dem Mittelalter und der Renaissance entsprach dem Geschmack der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der besonders von Interesse an vergangenen „Stilen“ und kulturhistorischen Zusammenhängen geprägt war. Als authentische Geschichtsszeugnisse dienten Figdor die einzelnen Objekte zur Veranschaulichung des Lebens in früheren Zeiten. Er wählte die Stücke für seine Sammlung mit außergewöhnlichem Sinn für Qualität und stellte höchste Anforderungen an künstlerische Gestaltung, Ausführung und Erhaltungszustand der von ihm erworbenen Objekte. Unter den Bildern und Skulpturen befanden sich einige herausragende Kunstwerke, etwa der „Verlorene Sohn“ von Hieronymus Bosch, die „Kreuztragung“ aus Lorch oder zwei Reliefs, die heute zu den Hauptwerken der ottonischen Elfenbeinplastik gerechnet werden. Figdor erwarb sie jedoch weniger als Meisterwerke der Kunst, sondern vor allem wegen ihrer kulturgeschichtlichen Aussagekraft.

ALLES HAT SEINE ORDNUNG

Josephine Hildebrand berichtet, dass Figdor gern kleine Arrangements nach thematischen Gesichtspunkten zusammenstellte. So ordnete er einem Altarflügel des Meisters der MagdalenenLegende mit der Darstellung eines Ausritts zur Falkenjagd „…verschiedene originale lederne Falkenkappen, ein goldenes Schmuckstück in feinstem Email mit der Darstellung einer Falknerin, einen hölzernen Falken, der als Lockvogel bei der Jagd gedient haben mag…“2 und andere Objekte zu. Auf differenzierte Weise wurden so verschiedene Aspekte der vor allem im Mittelalter als Zeitvertreib an den Fürstenhöfen beliebten Falkenjagd anschaulich gemacht.

1891 versuchte Albert Figdor, seine Schätze in die Obhut des Kunsthistorischen Museums zu geben, doch der seinerzeit zuständige Oberstkämmerer Graf Trauttmansdorff lehnte das Angebot einer Stiftung ab. Einige Jahre später fasste der Sammler den Entschluss, seine in Heidelberg ansässige Nichte Margarethe Becker-Walz als Universalerbin einzusetzen. Nach seinem Tod 1927 ergab sich allerdings eine schwierige Situation: Die Bemühungen von Becker-Walz, die Sammlung in Einzelteilen außer Landes zu bringen, scheiterten am österreichischen Denkmalschutzgesetz, das den Erhalt als Gesamtensemble vorschrieb. Sie entschied sich daher 1928, ihr Erbe an ein Konsortium zu verkaufen, das der Wiener Kunsthändler Gustav Nebehay initiiert hatte. Gegen Stiftung eines Teils der Objekte an die Republik Österreich (heute Kunsthistorisches Museum und Museum für angewandte Kunst in Wien) konnte die Genehmigung zur Ausfuhr des anderen Teils ausgehandelt werden. Anschließend wurden die Kunstwerke in fünf großformatigen Bänden von bedeutenden Kunsthistorikern katalogisiert, um dann vom 11. bis 13. Juni 1930 durch die Auktionshäuser Artaria und Glückselig in Wien versteigert zu werden. Eine zweite Auktion am 29. und 30. September 1930 bei Paul Cassirer in Berlin besiegelte endgültig das Ende der wohl bedeutendsten und originellsten Privatsammlungen ihrer Zeit.

Viele der einst von Albert Figdor erworbenen Kunstschätze finden sich heute weltweit in bedeutenden Museen. Es ist ein besonderer Glücksfall für NEUMEISTER, nun 21 aus Privatbesitz stammende Stücke dieser bedeutenden Sammlung anbieten zu können. Die Objekte waren 1930 von Nachfahren Figdors erworben worden und blieben bis heute im Besitz der Familie des Sammlers. Bei der Juni-Auktion wird nun ein besonders spannendes Kapitel der Kunst- und Familiengeschichte fortgeschrieben.

Literaturhinweise 1 Gustav Glück, Dr. Albert Figdor und seine Sammlung. In: Zeitschrift für bildende Kunst, 1928, Jg. 61, S. 252) 2 Josephine Hildebrand, Albert Figdor, Wien (1843 – 1927) Sammler aus Berufung. In: Julius-Lessing-Gesellschaft (Hg.), Glück, Leidenschaft und Verantwortung. Das Kunstgewerbemuseum und seine Sammler, Ausst.-Kat. Berlin 1996, S. 27 – 31 3 Ernst Buschbeck in „Belvedere. Monatsschrift für Sammler und Kunstfreude“, Nr. 11, 1927, S. 3 – 5 FRANZ VON LENBACH 1836 Schrobenhausen – 1904 München

Dr. Helga Puhlmann, Auktionshaus Neumeister

Nymphenburger Manufaktur: Eine Geschichte der Porzellanherstellung

Nymphenburger Manufaktur: Eine Geschichte der Porzellanherstellung  Neoklassizismus: wieder die Orientierung an antiken Idealen!

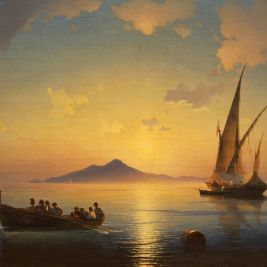

Neoklassizismus: wieder die Orientierung an antiken Idealen!  Das Gemälde "Die Bucht von Neapel" von Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski ist eine Einladung, in die ruhige Schönheit eines südlichen Abends einzutauchen

Das Gemälde "Die Bucht von Neapel" von Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski ist eine Einladung, in die ruhige Schönheit eines südlichen Abends einzutauchen  Armand war ein genialer französischer Künstler, der rechtzeitig seine Karriere als Maler aufgab, um später ein weltweit bekannter Bildhauer zu werden

Armand war ein genialer französischer Künstler, der rechtzeitig seine Karriere als Maler aufgab, um später ein weltweit bekannter Bildhauer zu werden  Kees van Dongen ist ein einzigartiger Meister der Porträtmalerei, der die Pariser High Society mit den verführerischen Bildern seiner Heldinnen begeisterte

Kees van Dongen ist ein einzigartiger Meister der Porträtmalerei, der die Pariser High Society mit den verführerischen Bildern seiner Heldinnen begeisterte  Bartolomeo Francesco Rastrelli war ein genialer italienischer Architekt, der zum größten Meister der russischen Architektur aller Zeiten wurde

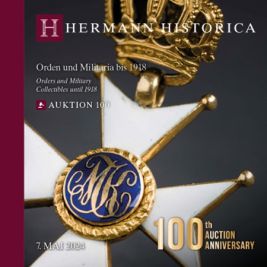

Bartolomeo Francesco Rastrelli war ein genialer italienischer Architekt, der zum größten Meister der russischen Architektur aller Zeiten wurde  100. Auktion bei HERMANN HISTORICA vom 07. bis 16. Mai 2024

100. Auktion bei HERMANN HISTORICA vom 07. bis 16. Mai 2024  Modern - Durchbruch oder nur eine Übergangszeit

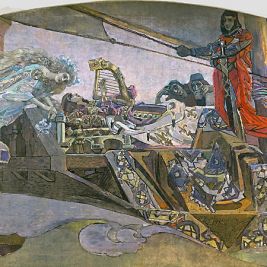

Modern - Durchbruch oder nur eine Übergangszeit  Stillleben ist ein Genre der Malerei, das die innere Welt des Künstlers perfekt widerspiegelt

Stillleben ist ein Genre der Malerei, das die innere Welt des Künstlers perfekt widerspiegelt  Vanitas ist eine Kunstgattung, die den Betrachter dazu anregt, über die Unvermeidlichkeit des Todes nachzudenken

Vanitas ist eine Kunstgattung, die den Betrachter dazu anregt, über die Unvermeidlichkeit des Todes nachzudenken