ID 1237502

Lot 126 | Jan Polack und Werkstatt

Valeur estimée

€ 25 000 – 30 000

Mixed technique auf coniferous wood. Cradling. Restored. Damaged. Damage to frame (41 x 195 cm).

Jan Polack war der dominierende Maler der Spätgotik in München. Er war als Tafelmaler und Freskant tätig. Geburtsort und -jahr sind nicht überliefert, sein erstes ihm zuschreibbares Werk ist 1479 datiert. Ob sein Familienname auf seine Herkunft deutet, ist nicht geklärt, im Gegenteil, es ist nicht auszuschließen, dass Polack in Bayern geboren wurde.

Alleinstellungsmerkmal der Kunst Jan Polacks ist der ausgeprägte Pathos und die Erzählfreude seiner Gemälde. Polack und seinen Mitarbeitern war die Dramatik der Darstellung, die schnelle "Lesbarkeit" einer Darstellung deutlich wichtiger als malerische Brillanz und die korrekte Zeichnung der Anatomien. Vor allem bei der Gestaltung der Gesichter steht das emotionale Moment im Vordergrund, oft kommt es zu einer fratzenhaften Überzeichnung der Physiognomien.

Jan Polack gelang es, in der wirtschaftlichen Blütezeit der Stadt München in den Jahrzehnten um 1500 fast alle großen Aufträge an sich zu binden. Für die Wittelsbacher Herzöge entstand eine Folge bedeutender Arbeiten, beginnend mit drei Retabeln in der Schlosskapelle der Blutenburg, die sich noch heute an Ort und Stelle befinden. Es folgten das Hochaltarretabel für die Münchner Franziskanerkirche (Bayerisches Nationalmuseum, München) sowie das ehemals über sechs Meter hohe Hochaltarretabel der Peterskirche, der ältesten Pfarrkirche Münchens. Hiervon haben sich fünf Tafeln erhalten (Diözesanmuseum Freising). Es liegt in der Natur der Sache, dass Jan Polack zur Ausführung seiner Aufträge einer großen Werkstatt bedurfte. Bei den von ihm geschaffenen Retabeln arbeitete Polack zudem mit den führenden Bildhauern seiner Zeit zusammen, zuerst mit dem Meister der Blutenburger Apostel, dann mit Erasmus Grasser.

Offensichtlich als Predella eines ehemaligen Retabels entstand das vorliegende Werk. Eine Predella ist ein nicht allzu hoher Sockel, der auf dem Altartisch (Mensa) steht und den eigentlichen Altaraufsatz, das Retabel, trägt. Ein diesen Sockel schmückendes Gemälde wird ebenfalls als Predella bezeichnet.

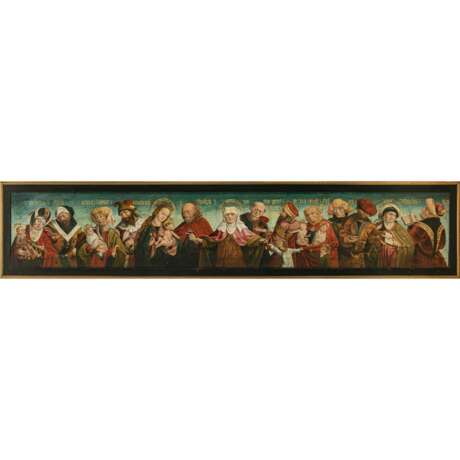

Dargestellt ist die Heilige Sippe. Darunter ist ein "Stammbaum" der Heiligen Familie zu verstehen, ein Thema das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts größte Verbreitung fand. Mit der Heiligen Sippe sollte die leibliche und lückenlose Abkommenschaft der Heiligen Familie dokumentiert werden, in Zeiten heftiger und kontroverser Diskussion des Dogmas der "Immaculata Conceptio", der "Unbefleckten Empfängnis" Mariens, ein wichtiges Anliegen. Konkret geht es bei diesem Bildthema um das "Trinubium", die dreimalige Verheiratung der Hl. Anna. Diese war mit Joachim, Cleophas und Salomas verheiratet. Auch die Nachkommen aus dieser Verbindung bleiben bei der bildlichen Darstellung der Heiligen Sippe nicht unberücksichtigt. In rhythmisch wechselnder Reihung werden die Frauen in einer vorderen Ebene, die Männer in einer weiteren, dahinterliegenden Ebene als Halbfiguren angeordnet.

Dargestellt sind von links nach rechts, zu Familien gruppiert und jeweils mit ihren Namen benannt: Memelia mit Servatius und Enim - Maria Salome mit Johannes d. Ev., Jakobus d. Ä.und Zebedäus - Maria und Joseph mit Jesus Christus - Anna mit ihren Männern Joachim und Salomas - Maria Cleopas mit vier Kindern, darunter ihren Söhnen Jakobus d. J. und Simon Zelotes - Cleophas (Annas dritter Gemahl) - Alphäus, daneben und Elisabeth mit Johannes d. T. und Zacharias.

Beeindruckend auch an diesem Werk Polacks und seiner Werkstatt ist der Reichtum an Kleidungstypen und an phantastischen, bisweilen orientalisch anmutenden Kopfbedeckungen. Mit den Händen wird sprechend gestikuliert. Die Gesichter sind individualisiert, dem Bildthema entsprechend jedoch nicht karikierend überzeichnet. Einzig Zacharias, der die Komposition rechts beschließt, zeigt die für Polack sonst so typische Physiognomie mit einem expressiv überzeichneten Profil. Für die Kreativität und den Humor des Künstlers spricht ein Detail der Benennung der Dargestellten: Der Name des Alphäus fand auch aufgrund der bewegten Komposition keinen Platz mehr direkt neben oder über seinem Kopf. Kurzerhand arbeitet Polack mit dem Mittel einer "Sprechblase", die sich vom Knopf auf Alphäus markantem Hut über den Kopf Elisabeths hinweg erstreckt.

Am oberen Rand des Gemäldes sind Reste einer ornamentalen Bemalung erhalten. Diese muss man sich ursprünglich deutlich breiter vorstellen, als Vergleichsbeispiel sei hier das Altarbild "Der Hl. Petrus lehrt die Christenheit" der Münchner Peterskirche herangezogen. Das vorliegende Gemälde maß ehemals, als es 1872 in der Auktion der nachgelassenen Sammlung Gesell angeboten wurde, in der Höhe noch 59 Zentimeter. Als es 1905 von Theodor Frimmel publiziert wurde, war die Tafel in der Höhe bereits reduziert.

Provenance: Friedrich Jakob Gsell Collection, Vienna, since at least 1866. - "Versteigerung der Grossen Gallerie und der übrigen Kunst-Sammlungen des am 20. September 1871 verstorbenen Herrn F. J. Gesell [...]", Vienna, Künstlerhaus, 14 March 1872 [Georg Plach], page 52, catalogue number 228 "Der Stammbaum Marias": probably the present painting (although with different dimensions: 58 x 188 cm). Cataloged there as the work of Michael Wolgemut. At that time it was assumed that the figure to the right of Saint Anna was a self-portrait of the artist. According to Frimmel, the painting was acquired by Georg Plach himself and then resold to the Todesco Collection (Eduard von Todesco, 1814-1887), Vienna. His widow died in 1895.- 1896 Dr. Albert Figdor Collection, Vienna. - Owned by the family since then.

Literature: Waagen, Gustav Friedrich, Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien. Volume 1. Vienna 1866, page 316: "Michael Wohlgemuth. Drei Flügel eines Altares mit Vorgängen aus dem Leben der Maria, sowohl auf den inneren, als auf den davon abgeschnittenen äusseren Seiten und die Altarstaffel (Predella) mit einer Sippschaft Christi. Letztere sehr schön und wohl ganz von der Hand des Meisters." - Frimmel, Theodor von, "Aus der Sammlung Todesco", in: Blätter für Gemäldekunde, issue 8 (January 1905), page 148 ff, here page 150 and illustration on page 143: "Nr. 228 des Gesellschen Verzeichnisses betrifft nun das altdeutsche Bild, das eingangs erwähnt wurde und das seit ungefähr 1896 Bestandteil der Sammlung Figdor geworden ist. Für den Übergang von der Sammlung Gsell in die des Barons Todesco diente auch hier wieder der Händler Plach als Vermittler. Die ältere Benennung des gut erhaltenen Stückes zielt auf Michael Wohlgemut. Sie ist auch in Waagens Buch über die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien beibehalten (I, S. 316), doch wird man sie heute kaum mehr wiederholen können, wie man denn auch eine neuere Taufe auf den Namen Herlin mit Vorsicht erörtern wird." - Frimmel, Theodor von, Lexikon der Wiener Gemäldesammlungen, volume 1. Munich 1913, page 393: "Die Predelle mit den vierzehn Nothelfern aus der Richtung des Herlin, ein Bild, das früher bei Gsell und Todesco gewesen, wurde erwähnt in den Blättern für Gemäldekunde. - Frimmel, Theodor von, Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen. Volume 2. Munich 1914, page 82 ff. (regarding the Friedrich Jakob Gesell collection, Vienna). Here page 95 with the following informationen about the catalogue number 228 of the Gesell auction: "Angeblich Wolgemuth fl. 800 Plach [came to Todesco and in the Figdor collection in 1896]".

Stellungnahme Dr. Anna Moraht-Fromm, Berlin, Mai 2024: dort um 1500/1510 datiert.

| Artiste: | Jan Polack (1435 - 1519) |

|---|---|

| Catégorie maison de vente aux enchères: | Peintures 15e - 18e siècle |

| Artiste: | Jan Polack (1435 - 1519) |

|---|---|

| Catégorie maison de vente aux enchères: | Peintures 15e - 18e siècle |

| Adresse de l'enchère |

Kunstauktionshaus Neumeister Barer Str. 37 80799 München Allemagne | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aperçu | |||||||||||||||

| Téléphone | 089 231710-20 | ||||||||||||||

| Fax | 089 231710-50 | ||||||||||||||

| Commission | 30% | ||||||||||||||

| Conditions d'utilisation | Conditions d'utilisation | ||||||||||||||

| Heures d'ouverture | Heures d'ouverture

|