Mathematiker Deutschland

ohann Hartmann Beyer war ein deutscher Arzt, Mathematiker und Staatsmann.

Er erwarb einen Magister der freien Künste an der Universität Straßburg und promovierte anschließend an der Universität Tübingen in Medizin. 1588 kehrte Beyer in seine Heimatstadt Frankfurt zurück und begann als Arzt zu arbeiten; ein Jahr später wurde er zum Physicus ordinarius ernannt - zu seinen Aufgaben gehörte die Aufsicht über das Gesundheits- und Apothekenwesen der Stadt.

Im Jahr 1614 übernahm Beyer das Amt des Oberbürgermeisters von Frankfurt, wurde aber während des Fettmilchaufstandes in Konflikte verwickelt, musste zurücktreten und kehrte zur Wissenschaft zurück.

Er besaß die reichste Bibliothek wissenschaftlicher Bücher, die etwa 2500 Bände umfasste, schrieb wissenschaftliche Werke über Astronomie und Mathematik, war medizinisch tätig und erfand die berühmten Frankfurter Pillen. Beyer führte einen regen Briefwechsel mit Wissenschaftlern, unter anderem mit dem Mathematiker Johannes Kepler, der sich mit Dezimalbrüchen beschäftigte. Sein reiches Erbe vermachte Beyer der Stadt und der Wohltätigkeit.

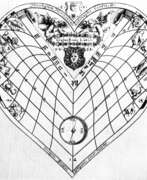

Georg Brentel der Jüngere war ein deutscher Zeichner, Kupferstecher und Autor von Werken über Sonnenuhren und Instrumentierung.

Er war der Sohn des Kartographen Hans Brentel (1532-1614) und Neffe des Wappenkünstlers Georg Brentel d. Ä. (1525-1610). Er interessierte sich schon immer für Mathematik und Astronomie, schrieb Abhandlungen über diese Themen und baute Instrumente.

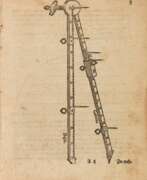

Besonders gern entwarf Brentel Sonnenuhren und schrieb mehrere Anleitungen für den Bau verschiedener Arten von Sonnenuhren - runde und kubische, kreuzförmige und herzförmige.

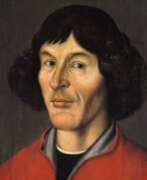

Nicolaus Copernicus (polnisch: Mikołaj Kopernik) war ein polnischer und deutscher Wissenschaftler, Astronom, Mathematiker, Mechaniker, Ökonom und Renaissance-Kanonist. Er war der Autor des heliozentrischen Weltbildes, das die erste wissenschaftliche Revolution einleitete.

Copernicus studierte Geisteswissenschaften, darunter Astronomie und Astrologie, an der Universität Krakau und an der Universität Bologna in Italien. Zusammen mit anderen Astronomen, darunter Domenico Maria de Novara (1454-1504), führte er Beobachtungen der Sterne und Planeten durch und zeichnete deren Bewegungen und Finsternisse auf. Zu dieser Zeit war die Medizin eng mit der Astrologie verbunden, da man glaubte, dass die Sterne den menschlichen Körper beeinflussen, und Copernicus studierte zwischen 1501 und 1503 ebenfalls Medizin an der Universität von Padua.

Nicolaus Copernicus war der erste, der auf der Grundlage seiner Kenntnisse und Beobachtungen die These aufstellte, dass die Erde ein Planet ist, der sich nicht nur jedes Jahr um die Sonne dreht, sondern sich auch einmal am Tag um die eigene Achse dreht. Dies geschah zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als die Menschen glaubten, die Erde sei das Zentrum des Universums. Der Wissenschaftler vermutete auch, dass die Erdrotation den Auf- und Untergang der Sonne und die Bewegung der Sterne erklärte und dass der Zyklus der Jahreszeiten durch die Erdrotation verursacht wurde. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass die Bewegung der Erde im Raum die Planeten dazu veranlasst, sich seitwärts über den Nachthimmel zu bewegen, die so genannte retrograde Richtung.

Obwohl das Modell von Copernicus nicht völlig korrekt war, legte es eine solide Grundlage für künftige Wissenschaftler wie Galilei, die das Verständnis der Menschheit für die Bewegung der Himmelskörper weiterentwickelten und verbesserten. Copernicus stellte 1532 das erste Manuskript seines Buches De Revolutionibus Orbium Coelestium (Über die Rotation der Himmelskörper) fertig. Darin skizzierte der Astronom sein Modell des Sonnensystems und die Bahnen der Planeten. Er veröffentlichte das Buch jedoch erst 1543, nur zwei Monate vor seinem Tod, und widmete es Papst Paul III. Vielleicht aus diesem Grund, aber auch, weil die Materie zu schwer verständlich war, wurde das Buch erst 1616 von der Kirche endgültig verboten.

Johann Dryander, geboren als Johann Eichmann, war ein deutscher medizinischer Anatom, Mathematiker und Astrologe.

Er studierte Anatomie und Medizin an der Universität Paris und der Universität Erfurt und wurde 1535 Professor für Medizin an der Universität Marburg. Ein Jahr später führte Dryander zwei öffentliche Autopsien durch und verfasste die erste illustrierte Beschreibung einer Autopsie des menschlichen Gehirns. Dryander betitelte sein Buch Anatomiae, hoc est, corporis humani dissectionis pars prior ("Anatomie, d. h. die Sezierung des menschlichen Körpers, erster Teil") und deutete damit eine Fortsetzung an, die jedoch nicht folgte.

Sein Werk leistete einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der modernen Anatomie. Gegen Ende seines Lebens beschäftigte sich Dryander auch mit Astrologie und Mathematik.

Johannes Faulhaber war ein deutscher Mathematiker und Festungsingenieur.

Er war Weber, studierte aber Mathematik und zeigte eine solche Begabung, dass die Stadtverwaltung ihn zum Stadtmathematiker und Landvermesser ernannte. Im Jahr 1600 eröffnete Faulhaber seine eigene Schule in Ulm und arbeitete an der Befestigung von Basel, Frankfurt und vielen anderen Städten mit. Er konstruierte auch Wasserräder in Ulm und baute mathematische und geodätische Instrumente, insbesondere für militärische Zwecke.

Zu den Wissenschaftlern, mit denen Faulhaber zusammenarbeitete, gehörten Kepler und van Ceulen. Von ihm stammt die erste deutsche Veröffentlichung der Briggs'schen Logarithmen und die erste illustrierte Beschreibung des Kompasses von Galilei.

Georg Galgemair war ein deutscher Mathematiker und Astrologe.

Er stammte aus der Familie des Bürgermeisters von Donauwörth, war Schüler von Philipp Apian und wurde 1585 Magister der Mathematik an der Universität Tübingen. Nach Abschluss seines Studiums nahm Galgemair 1588 eine Lehrtätigkeit in Lauingen auf.

Seine Arbeiten über Proportionskreise führten zur Entwicklung der Gnomonik. In der Wissenschaftsgeschichte ist Galgemair für seine Arbeit an mathematischen Instrumenten bekannt. Als Kalendermacher gelang es ihm 1606, ein kaiserliches Privileg für seine Kalender zu erlangen.

Johannes Kepler war ein deutscher Mathematiker und Astronom, der entdeckte, dass sich die Erde und die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen.

Kepler schuf die drei grundlegenden Gesetze der Planetenbewegung. Er leistete auch bahnbrechende Arbeit in Optik und Geometrie, berechnete die genauesten astronomischen Tabellen und machte viele Erfindungen und Entdeckungen in der Physik, auf denen weitere wissenschaftliche Entdeckungen fortgeschrittener Wissenschaftler beruhten.

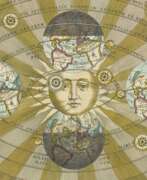

Athanasius Kircher war ein deutscher Gelehrter, Erfinder, Professor für Mathematik und Orientalistik und ein Mönch des Jesuitenordens.

Kircher beherrschte Griechisch und Hebräisch, beschäftigte sich mit natur- und geisteswissenschaftlichen Forschungen in Deutschland und wurde 1628 in Mainz zum Priester geweiht. Während des Dreißigjährigen Krieges war er gezwungen, nach Rom zu fliehen, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte, eine Art intellektuelles und informatives Zentrum für kulturelle und wissenschaftliche Informationen, die er nicht nur aus europäischen Quellen, sondern auch aus dem ausgedehnten Netzwerk der Jesuitenmissionen bezog. Er interessierte sich besonders für das alte Ägypten und versuchte, Hieroglyphen und andere Rätsel zu entschlüsseln. Kircher verfasste auch eine Beschreibung des chinesischen Reiches (1667), die lange Zeit eines der einflussreichsten Bücher war, die die europäische Sicht auf China prägten.

Als renommierter Universalgelehrter führte Kircher wissenschaftliche Forschungen in einer Vielzahl von Disziplinen durch, darunter Geografie, Astronomie, Mathematik, Sprachen, Medizin und Musik. Er schrieb etwa 44 Bücher, und mehr als 2.000 seiner Manuskripte und Briefe sind erhalten geblieben. Außerdem legte er eine der ersten naturkundlichen Sammlungen an.

Gottfried Wilhelm Leibniz war ein deutscher Philosoph und ein bedeutender Universalgelehrter in vielen Bereichen der Wissenschaft.

Leibniz war ein Universalgenie; er zeigte seine Talente in der Logik, der Mathematik, der Mechanik, der Physik, dem Recht, der Geschichte, der Diplomatie und der Sprachwissenschaft, und in jeder dieser Disziplinen hat er bedeutende wissenschaftliche Leistungen erbracht. Als Philosoph war er ein führender Vertreter des Rationalismus und Idealismus des 17.

Leibniz war ein unermüdlicher Arbeiter und der größte Gelehrte seiner Zeit. In Leibniz' Schicksal gibt es unter anderem eine interessante Seite: 1697 traf er auf einer Europareise zufällig den russischen Zaren Peter den Großen. Ihre weiteren Begegnungen führten zur Verwirklichung mehrerer grandioser Projekte in Russland, darunter auch die Gründung der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Gottfried Wilhelm Leibniz war auch der Gründer und erste Präsident der Berliner Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Royal Society of London.

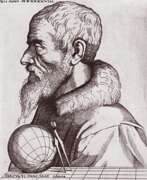

Regiomontanus, eigentlicher Name Johannes Müller, war ein deutscher Astronom und Mathematiker des 15.

Der Sohn eines Müllers besuchte im Alter von 11 Jahren die Universität Leipzig und wechselte später an die Universität Wien. Im Jahr 1452 erhielt Regiomontanus einen Bachelor- und dann einen Master-Abschluss. Mit seinem Lehrer, dem mathematischen Astronomen Georg von Peyerbach (gest. 1461), beschäftigte er sich in den folgenden Jahren mit Astronomie und Astrologie, beobachtete Finsternisse und Kometen, baute astronomische Instrumente und stellte Horoskope für den Hof des römischen Kaisers Friedrich III. zusammen.

Regiomontanus beschäftigte sich auch intensiv mit der Mathematik und veröffentlichte sein Hauptwerk über Trigonometrie, On All Kinds of Triangles (1462-1464). Von 1467 bis 1471 lebte Regiomontanus in Ungarn als Astrologe des ungarischen Königs Matyas I. und des Erzbischofs Janos Vitez. Anschließend eröffnete er in Nürnberg eine Instrumentenwerkstatt, gründete eine Druckerei und setzte seine Planetenbeobachtungen fort. Der Wissenschaftler plante, umfangreiche Publikationen über klassische, mittelalterliche und moderne mathematische Wissenschaften zu drucken, aber nicht alle Pläne wurden verwirklicht.

Paolo Ricci (italienisch: Paolo Ricci, lateinisch: Paulus Ricius, deutsch: Paul Ritz), auch bekannt als Ritz, Riccio oder Paulus Israelita, war ein humanistischer Konvertit aus dem Judentum, ein Schriftsteller, Theologe, Kabbalist und Arzt.

Nach seiner Taufe im Jahr 1505 veröffentlichte er sein erstes Werk, Sol Federis, in dem er seinen neuen Glauben bekräftigte und versuchte, das moderne Judentum durch die Kabbala zu widerlegen. Im Jahr 1506 zog er nach Pavia, Italien, wo er an der Universität Philosophie und Medizin lehrte und Erasmus von Rotterdam kennenlernte.

Ricci war auch ein gelehrter Astrologe, Professor für Hebräisch, Philosophie, Theologie und Kabbala, ein profunder Kenner und Übersetzer heiliger Texte ins Lateinische und Hebräische sowie Autor philosophischer und theologischer Werke. Paolo Ricci war ein produktiver Schriftsteller. Seine lateinischen Übersetzungen, vor allem die Übersetzung des kabbalistischen Werks Shaare Orach, bildeten die Grundlage der christlichen Kabbala des frühen sechzehnten Jahrhunderts.

Johann Zahn (oder Johannes Zahn) war ein deutscher Wissenschaftler und Philosoph, Optiker und Astronom, Mathematiker und Erfinder.

Zahn studierte Mathematik und Physik an der Universität Würzburg, war Professor für Mathematik an der Universität Würzburg und diente als Kanoniker des Ordens der regulären Prämonstratenser-Kanoniker.

Seine weiteren Tätigkeiten waren Optik und astronomische Beobachtungen. 1686 erfand und konstruierte Johann Zahn eine tragbare Camera obscura mit festen Linsen und einem verstellbaren Spiegel, die den Prototyp der Kamera darstellt.

In seiner Abhandlung über Optik, Oculus Artificialis Teledioptricus (1702), gibt Zahn einen umfassenden Überblick über den Stand der optischen Wissenschaft seiner Zeit. Er beginnt mit grundlegenden Informationen über das Auge und geht dann zu den optischen Instrumenten über. Das Buch richtet sich an die Liebhaber von Mikroskopen und Teleskopen des 18. Jahrhunderts und enthält alle notwendigen Konstruktionsdetails, vom Schleifen der Linsen bis hin zu Zeichnungen.