Российская империя

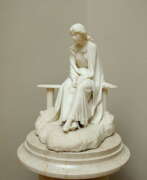

Вяйнё Валдемар Аалтонен (фин. Wäinö Waldemar Aaltonen) был финским скульптором и художником, чьи работы оказали значительное влияние на искусство Финляндии в период её формирования как независимого государства. Особенно известен он своими памятниками и портретными бюстами, многие из которых стали национальными символами. В числе наиболее известных его работ - статуя бегуна Пааво Нурми и бюст композитора Яна Сибелиуса, а также монументальные скульптуры, украшающие Турку и Хельсинки.

Аалтонен также оставил значительное наследие в виде работ в парламентском здании Финляндии, где его скульптуры отражают дух новой эры страны. Его творчество, в котором прослеживается влияние кубизма, включает в себя не только публичные монументы, но и более личные работы, выставленные в музее Вяйнё Аалтонена в Турку.

Множество его работ находятся в постоянной экспозиции в Музее Вяйнё Аалтонена, где представлены его скульптуры, рисунки, графика и живопись. Этот музей является ключевым местом для понимания вклада Аалтонена в искусство Финляндии.

Для получения более подробной информации, а также для ознакомления с предстоящими выставками и событиями, связанными с Вяйнё Валдемаром Аалтоненом, рекомендуем подписаться на рассылку обновлений. Это позволит вам всегда быть в курсе новостей, связанных с продажами произведений и аукционами.

Йохан Виктор Аарне (фин. Johan Victor Aarne), родившийся как Линдстрём (швед. Lindström), — финский ювелир, сотрудничавший с фирмой Фаберже и являвшийся поставщиком Императорского Двора.

Аарне получил образование в ювелирном искусстве у известного ювелира Юхана Эрика Хелльстена. Работал в мастерской Августа Холмстрёма, включённой в фирму Фаберже, прежде чем открыть свою собственную мастерскую. В 1891 году переехал в Санкт-Петербург, где работал напрямую на Фаберже. В 1904 году продал мастерскую и переехал в Выборг, продолжая успешно заниматься ювелирным делом.

Павел Ефимович Аб был советским живописцем и графиком, родившимся в 1902 году в Орле. Он учился в Орловском художественном училище и Ленинградской академии искусств. Аб активно участвовал в творческой жизни Ленинграда, стал членом Ленинградского Союза художников.

Во время Великой Отечественной войны Аб служил в стрелковой дивизии НКВД и был награжден за боевые заслуги. После войны он продолжил работать художником, создавая портреты и монументальные произведения. Среди его известных работ - картины "Павлов в Колтушах" и "Пирогов в Военно-медицинском музее".

Произведения Аба выставлялись на многих выставках и находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Он оставил значительный след в истории советского искусства, благодаря своему уникальному стилю и темам, которые затрагивал в своих работах.

Если вас интересует больше информации о Павле Ефимовиче Абе или вы хотите подписаться на обновления, связанные с продажами его произведений или аукционами, посетите наш сайт и зарегистрируйтесь для получения эксклюзивных уведомлений.

Иван Михайлович Абаляев, русский скульптор-самоучка и резчик по дереву, родился в 1901 году в семье сапожника и прожил всю жизнь в деревне Нутрома. Несмотря на минимальное образование, он добился удивительных успехов в творчестве, исключительно благодаря своему внутреннему стремлению и настойчивости. Абаляев специализировался на создании многофигурных композиций из дерева, черпая вдохновение из быта местных кустарей-сапожников .

Его талант был признан на множестве выставок, например, в 1935 году на выставке в Центральном доме крестьянина в Москве, где его работы приобрел Музей народоведения. Иван Михайлович также активно сотрудничал с кимрским музеем, благодаря поддержке которого его работы были приобретены и выставлены на обозрение широкой публике.

К сожалению, жизнь этого талантливого скульптора оборвалась в 1941 году — он погиб в начале Великой Отечественной войны. Однако его наследие живет: большинство его работ хранится в Краеведческом музее в Кимрах и в Тверской областной художественной галерее.

Если вас интересуют работы Ивана Михайловича Абаляева или вы хотите узнать больше о нем, предлагаем подписаться на наши обновления. Это позволит вам получать информацию о продажах его работ и аукционах, связанных с его творчеством.

Всеволод Григорьевич Аверин был украинским советским художником-графиком и книжным иллюстратором. Он был одним из выдающихся украинских художников-анималистов первой половины XX века, объединивших методы авангарда в своих работах.

Аверин работал в области книжной и станковой графики, особенно в технике литографии, а также создавал портреты и пейзажи. Он иллюстрировал множество известных произведений, включая "Атлас анатомии человека" и роман М. Твена. Его работы отличались изысканным стилем и гармоничным дизайном, и его наследие включает около 300 обложек, 3000 иллюстраций и 90 плакатов.

Рудольф Александр Агрикола (нем. Rudolf Alexander Agricola) — немецкий скульптор. В 1930-х годах учился у Герхарда Маркса в Галле и в Штеделе у Рихарда Шайбе. В 1937 году он последовал за Рихардом Шайбе в Берлин в качестве магистранта. Он работал там до конца Второй мировой войны и получил несколько наград.

Рудольф Агрикола известен бронзовыми скульптурами с полными фигурами и обнаженной натурой. На его творчество повлияли Георг Кольбе и Аристид Майоль.

Артю́р Адамо́в (фр. Arthur Adamov), урожденный Артур Адамян, — французский прозаик и драматург, переводчик армянского происхождения.

Адамов был близок с сюрреалистами, дружил с Арто и Джакометти. Писал стихи, издавал сюрреалистический журнал «Разрыв». В 1938 году пережил нервный срыв. В 1941 году был арестован за враждебные высказывания в адрес вишистского правительства, до конца войны находился в лагере в Аржелесе.

После войны в состоянии крайней депрессии начал писать исповедальную прозу, обратился к драматургии.

Заир Исаакович Азгур — советский и белорусский художник ХХ века. Он известен как скульптор, искусствовед и писатель.

Заир Азгур работал в области станковой и монументальной скульптуры. Он создавал скульптурные портреты деятелей социалистического и революционного движения, исторических деятелей, известных мастеров культуры, а также памятники. Азгур был приверженцем строгой реалистической формы в искусстве.

Иван Константинович Айвазовский был выдающимся русским художником-маринистом, чьи работы известны во всем мире. Он родился в Крыму и всю свою жизнь посвятил созданию неповторимых морских пейзажей. Айвазовский считается одним из крупнейших мастеров морской живописи.

Его картины отличаются невероятной передачей света и воды, благодаря чему море на полотнах кажется живым. Иван Константинович умело использовал свои знания о море, чтобы создавать произведения, полные драматизма и красоты.

Среди наиболее известных работ Айвазовского - «Девятый вал», «Бриг "Меркурий", атакованный турецкими судами» и «Вид Константинополя при лунном свете». Эти и многие другие его картины можно найти в музеях и галереях по всему миру, включая Русский музей в Санкт-Петербурге и Государственную Третьяковскую галерею в Москве.

Айвазовский не только оставил значительное наследие в виде своих работ, но и внес вклад в развитие культуры и искусства, вдохновив множество последующих поколений художников.

Если вы коллекционер или эксперт в области искусства и антиквариата, мы приглашаем вас подписаться на обновления, связанные с Иваном Константиновичем Айвазовским. Это позволит вам получать информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим великим художником. Не упустите возможность узнавать о редких и ценных предметах первыми.

Гапар Айтиевич Айтиев — выдающийся советский киргизский художник, педагог и общественный деятель. Родившийся в 1912 году в селе Тулейкен Ошской области, он стал одним из первых профессиональных художников Киргизии, внесший значительный вклад в развитие киргизского искусства. Его образовательный путь прошел через Киргизский институт просвещения и Московское художественное училище "Памяти 1905 года", где он обучался у известных мастеров Н. П. Крымова и П. И. Петровичева.

Творчество Айтиева охватывает широкий спектр жанров, от станковой и монументальной живописи до скульптуры и театрального декораторства. Его работы отмечены высокими наградами и признанием: он является лауреатом Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтогула Сатылганова, Народным художником СССР и Киргизской ССР, а также Героем Социалистического Труда.

Айтиев особенно известен своими эпическими и поэтичными пейзажами Киргизстана, такими как "Полдень на Иссык-Куле", а также портретами и монументальной живописью. Его "Галерея портретов современников" от 1979 года является значимым вкладом в портретное искусство.

Айтиев не только создавал искусство, но и активно занимался педагогической деятельностью, руководя мастерской живописи Академии художеств Киргизской ССР в городе Фрунзе. Его вклад в образование и формирование новых поколений художников неоценим.

Приглашаем всех ценителей искусства и антиквариатов подписаться на обновления, связанные с творчеством Гапара Айтиева, чтобы не пропустить информацию о новых продажах произведений и аукционных событиях.

Иван Акимович Акимов был российским живописцем, чье имя занимает видное место среди мастеров классицизма. Родившись в 1754 году, Акимов проявил себя не только как талантливый художник, но и как значимая фигура в культурной жизни того времени. Его произведения отличались глубиной мысли и изысканностью исполнения, что сделало его работы важной частью русского искусства.

Среди наиболее известных работ Акимова можно выделить "Прометей, делающий статую по приказанию Минервы" (1775, Русский музей, Санкт-Петербург) и "Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев" (1773, Третьяковская галерея, Москва). Его творчество отражало характерные черты классицизма: стремление к гармонии, идеализированное изображение человеческой фигуры, а также использование античной мифологии для выражения современных идей.

Одной из уникальных работ является "Сатурн, сидящий на камне и обрезающий крылья Амуру". Эта картина демонстрирует не только мастерство Акимова как художника, но и его способность к философскому осмыслению изображаемых сюжетов.

Акимов не только оставил заметный след в истории искусства, но и активно участвовал в жизни Императорской академии художеств, внося значительный вклад в развитие российской живописи. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения художников и исследователей искусства.

Для получения дополнительной информации о жизни и творчестве Ивана Акимовича Акимова рекомендуем посетить ресурсы, такие как Википедия и другие специализированные сайты по искусству.

Подписывайтесь на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Иваном Акимовичем Акимовым.

Мануил Христофорович Аладжалов был русским и советским художником-пейзажистом, родившимся 8 июня 1862 года в Нахичевани-на-Дону и умершим 19 февраля 1934 года в Москве. Он обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством таких мастеров, как И. И. Левитан и А. К. Саврасов. Аладжалов был активным членом художественных объединений, включая Товарищество передвижных художественных выставок и Союз русских художников.

Его работы отличаются живописностью и точностью передачи природы, многие из них находятся в Государственной Третьяковской галерее, включая картины "К весне" (1900), "Болото", "Зима" и "Река". Также его произведения можно найти в музеях по всей России.

Подпишитесь на наши обновления, чтобы не пропустить информацию о новых продажах и аукционах, связанных с творчеством Мануила Христофоровича Аладжалова.

Александр II, Александр Николаевич — император Всероссийский, царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых.

Александр был старшим сыном императорской четы Николая Павловича и Александры Фёдоровны. Время его царствования — со 2 марта 1855 года по 13 марта 1881 года, коронация состоялась 7 сентября 1856 г. Александр II известен широкомасштабными внутренними реформами, наиболее важной из которых было освобождение крепостных (1861 г.).

Ответственным за нравственное и интеллектуальное развитие маленького Александра был назначен поэт, гуманитарий, либерал и романтик Василий Жуковский, который и заложил основы характера будущего царя. Александр взошел на престол в возрасте 36 лет после смерти своего отца в феврале 1855 года, в разгар Крымской войны. Первым делом он занялся строительством новых железных дорог, что было жизненно необходимо для экономики огромной страны, затем отменил крепостное право, провел судебную реформу и реформу местного самоуправления. Армейский устав 1874 г. впервые ввёл призыв на военную службу, сделав призывными на военную службу юношей всех сословий.

Одним из важнейших решений Александра было смягчение участи осужденных по политическим статьям. Многие заключенные были освобождены, а сибирским ссыльным разрешили вернуться. Император также устранил или смягчил тяжелые ограничения для религиозных меньшинств, особенно евреев.

Однако все эти либеральные новшества в итоге привели к зарождению революционного движения. Весной 1866 г. было совершено первое покушение на царя, который чудом спасся, но после этого дал большие полномочия тайной полиции под руководством Петра Шувалова. Затем последовали неудачи во внешней политике и непростительные любовные связи, в результате чего авторитет Александра был значительно подорван. Начиная с 1879 года революционный терроризм против личности самого царя активизировался. 13 марта 1881 г. он был смертельно ранен бомбой в результате заговора, организованного «Народной волей».

В целом во время правления Александра II была проведена масштабная модернизация российских институтов. Россия создала базу, необходимую для перехода к капитализму и индустриализации в конце столетия. В то же время российская экспансия, особенно в Азии, неуклонно набирала обороты.

Александр III, Александр Александрович — император Всероссийский, царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых.

Сын Александра II и отец последнего императора Российской Империи Николая II. Взошел на престол 13 марта 1881 года после убийства народовольцами его отца, Александра II, и правил по 1 ноября 1894 года.

Александр получил традиционное для великих князей военно-инженерное образование, но наибольшее влияние на цесаревича оказал преподаватель законоведения Константин Победоносцев. Его идеалы правления радикально отличались от отцовских: он опирался на представления о патриархально-отеческом самодержавном правлении, насаждении в обществе религиозных ценностей, укреплении сословной структуры, национально-самобытном общественном развитии.

Уже 29 апреля 1881 года Александр III издал манифест «О незыблемости самодержавия» и развернул ряд реформ, которые были направлены на частичное сворачивание либеральных начинаний отца-реформатора. Внутренняя политика царя характеризовалась усилением контроля центральной власти над всеми сферами жизни государства. В царствование Александра III было завершено возведение храма Христа Спасителя в Москве (1883), построено много новых монастырей и храмов. Также в этот период наблюдался экономический рост, что во многом было связано с политикой усиленного покровительства отечественной промышленности. Страна стала крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции, перевооружила армию и флот.

Важнейшее внешнеполитическое решение Александра III — союз с Францией, который был заключен в 1891-1893 годах. Александр III вошел в историю как царь-Миротворец — в годы его правления Россия не участвовала ни в одном серьезном военно-политическом конфликте того времени. Единственное значимое сражение — взятие Кушки — произошло в 1885 году, после чего было завершено присоединение к России Средней Азии.

В целом Александр III отличался крепким здоровьем, был набожен, бережлив, скромен, досуг проводил в узком семейном и дружеском кругу. Интересовался музыкой, живописью, историей. Собрал обширную коллекцию картин, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур, которая после его смерти была передана в основанный императором Николаем II в память об отце Русский музей. 1 ноября 1894 года император умер в Ливадии (Крым) от последствий нефрита.

Фёдор Яковлевич Алексеев был русским художником, известным своими пейзажами и видами городов. Он родился в 1753 году и является одним из основателей жанра городского пейзажа в российском искусстве. Алексеева часто называют "русским Каналетто" за его детализированные и реалистичные изображения городских видов.

Фёдор Алексеев начал свою карьеру как театральный декоратор, но вскоре перешел к созданию картин. Его работы отличаются точностью и вниманием к архитектурным деталям. Алексеев много путешествовал по России и Европе, что отразилось в его произведениях. Одними из самых известных его работ являются виды Москвы и Санкт-Петербурга, которые можно увидеть в Третьяковской галерее и Русском музее.

Особенностью творчества Алексеева является умение передать атмосферу города и его динамику. Его картины не просто отображают здания и улицы, но и передают жизнь города со всеми его нюансами. В работах Алексеева чувствуется любовь к архитектуре и природе, что делает его работы уникальными и ценными для коллекционеров.

Если вы заинтересованы в новых поступлениях и аукционных событиях, связанных с произведениями Фёдора Яковлевича Алексеева, подписывайтесь на наши обновления. Вы будете первыми узнавать о новых продажах и эксклюзивных предложениях.

Пётр Филиппович Альберти — советский и российский художник второй половины ХХ века. Он известен как живописец, представитель ленинградской школы.

Пётр Альберти создавал портреты, пейзажи, жанровые картины. Он активно выставлялся с 1951 года в Ленинграде, демонстрируя свои произведения наряду с мастерами своего времени. Художник обладал широким письмом и ярким колоритом, выразительным мазком и использовал различные техники. Особенное внимание он уделял изучению натуры. В поздний период своей карьеры он увлёкся натюрмортам с любимыми мотивами, такими как пионы и арбузы.

Произведения Альберти хранятся в музеях и коллекциях по всему миру.

Натан Исаевич Альтман был выдающимся русским и советским художником-авангардистом, кубистом, скульптором и театральным художником, чьи работы оказали значительное влияние на искусство XX века. Его талант проявился в различных жанрах и техниках, от портретной живописи до сценографии и книжной графики. Особенно заметен его вклад в развитие театрального искусства, где Альтман создал революционные сценографии для спектаклей таких театров, как Московский государственный еврейский театр и Габима.

В своей работе Альтман неоднократно обращался к изображению В. И. Ленина, создавая портреты, которые легли в основу агитационного фарфора 1920-х годов, наиболее известным из которых является тарелка "Кто не работает, тот не ест". Его иллюстрации к "Петербургским повестям" Н. В. Гоголя показывают глубину проникновения в литературный текст и умение передать его атмосферу через изобразительное искусство.

Период проживания в Париже (1928-1935 годы) оказал влияние на развитие творческого стиля Альтмана, где он активно участвовал в международных выставках и сотрудничал с представителями европейского авангарда. Возвращение в СССР пометило новый этап в его карьере, на котором художник сосредоточился на театральном дизайне и книжной графике, стараясь найти новые формы выражения в условиях сталинского режима.

Известны такие работы Альтмана, как "Портрет Анны Ахматовой" (1914), находящийся в Государственном Русском музее, который демонстрирует его мастерство в портретной живописи и вклад в развитие кубизма.

Мы приглашаем всех, кто интересуется искусством и творчеством Натана Исаевича Альтмана, подписаться на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах его работ и аукционах, связанных с его наследием.

Казимир Альхимович (полск. Kazimierz Alchimowicz) — польский художник, который считается одним из последних романтиков в польской живописи. Среди прочего, он проиллюстрировал поэму Адама Мицкевича "Пан Тадеуш" серией из двенадцати картин (1898) и гравюр (1903). Он был старшим братом польского художника Гиацинта Альхимовича.

Николай Андреевич Андреев, русский советский скульптор и график, заслужил широкое признание благодаря своему вкладу в искусство начала XX века. Он был членом Товарищества передвижников и прославился как мастер монументальной скульптуры и графики. Среди его наиболее известных работ - памятник Николаю Гоголю в Москве, отражающий глубокое понимание психологии и творчества великого писателя. Андреев тщательно изучал жизнь и произведения Гоголя, что позволило ему создать выразительный и эмоционально насыщенный образ.

В его творчестве заметно влияние импрессионизма и экспрессионизма, что проявляется в умении передать сложные эмоциональные состояния через форму и текстуру. Андреев также оставил заметный след в графическом искусстве, создав серию портретов известных деятелей культуры и политики, которые сегодня хранятся в коллекции Третьяковской галереи.

Для любителей искусства и коллекционеров, интересующихся русским монументальным искусством начала XX века, работа Николая Андреевича Андреева представляет особенный интерес. Его творчество является свидетельством эпохи и отражает глубокие социальные и личные поиски художника в период значительных исторических перемен.

Приглашаем подписаться на обновления, чтобы быть в курсе новых продаж произведений и аукционных мероприятий, связанных с Николаем Андреевичем Андреевым. Это уникальная возможность прикоснуться к истории русского искусства и обогатить вашу коллекцию значимыми работами.

Михаил Фёдорович Андриенко-Нечитайло был украинским художником, известным своими авангардными работами и театральными декорациями. Родившись в 1894 году в Одессе, Андриенко-Нечитайло стал одной из ключевых фигур в искусстве XX века.

Его работы отличались смелыми экспериментами с формой и цветом, что сделало его узнаваемым в художественном мире. Андриенко-Нечитайло активно участвовал в создании театральных декораций, что также отразилось в его живописи. Его уникальный стиль сочетал элементы кубизма, сюрреализма и абстракционизма.

Особое внимание в его творчестве занимают работы, созданные в Париже, где он прожил значительную часть своей жизни. Картины Михаила Фёдоровича можно увидеть в музеях и частных коллекциях по всему миру, включая такие престижные учреждения, как Центр Помпиду в Париже.

Если вы интересуетесь коллекционированием работ Михаила Фёдоровича Андриенко-Нечитайло, подписывайтесь на наши обновления. Вы будете первыми узнавать о новых поступлениях и аукционах, посвященных его творчеству.

Борис Израилевич Анисфельд (урожд. Бер Срулевич), родившийся в Бельцах, Бессарабии, был выдающимся художником и сценографом, оставившим заметный след в искусстве России и США. Получив образование в Одесском художественном училище и петербургской Академии художеств, он сотрудничал с такими знаменитыми личностями, как Сергей Дягилев и Анна Павлова, оформляя спектакли и балеты, что принесло ему международное признание.

С 1917 года Анисфельд переехал в США, где продолжил свою деятельность в театре и живописи, оставаясь верным своему уникальному стилю, сочетающему в себе элементы экспрессионизма и символизма. Его работы, отличающиеся глубиной цвета и эмоциональной насыщенностью, экспонируются в многих музеях, включая Бруклинский музей в Нью-Йорке и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Анисфельд оставался активным и в области образования, преподавая в Художественном институте Чикаго с 1928 по 1957 год. Его подход к обучению подчеркивал важность эмоционального восприятия и выражения в искусстве, что вдохновляло многих студентов.

Приглашаем всех, кто интересуется искусством и антиквариатом, подписаться на обновления и не пропустить уникальные экспозиции и аукционы, посвященные этому выдающемуся художнику.

Юрий Павлович Анненков был знаковой фигурой русского и французского искусства, оставив после себя значительное наследие в области живописи, графики и дизайна. Родившись в 1889 году, он прожил насыщенную жизнь, которая завершилась в 1974 году в Париже. Анненков известен своими портретами выдающихся личностей культуры и искусства Серебряного века, включая Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Александра Блока, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского и многих других.

Его творческий путь начался в России, где он активно участвовал в художественной жизни начала XX века, создавая произведения, которые были вдохновлены кубизмом и футуризмом, благодаря обучению в Париже в 1911-1912 годах. Анненков также сотрудничал с советским правительством, участвуя в создании массовых представлений и декораций к празднованиям годовщины Октябрьской революции. Однако в 1924 году он покинул Россию, сначала переехав в Германию, а затем обосновавшись в Париже, где продолжил работать художником и костюмером для кино.

Особенно значимым для понимания масштаба его таланта является его вклад в иллюстрацию книг и театральное искусство. Его книга «Портреты», выпущенная в 1922 году, собрала портреты ключевых фигур русского искусства того времени. Кроме того, Анненков серьёзно увлёкся кинематографом после 1934 года, оформив декорации и костюмы к более чем 50 фильмам и даже был номинирован на премию «Оскар» за костюмы к фильму «Мадам де…» в 1955 году.

Его работы отличаются великолепной импровизационной свободой и умелыми пластическими решениями, а с 1950-х годов художник практически отказался от фигуративности, обратившись к живописной абстракции и ассамбляжу.

Если вы заинтересовались творчеством Юрия Павловича Анненкова, мы приглашаем вас подписаться на обновления, связанные с его именем. Так вы всегда будете в курсе новых продаж произведений и аукционных событий, касающихся его работ.

Фёдор Васильевич Антонов — советский и российский художник ХХ века. Он известен как живописец, график, художник по тканям, педагог, профессор.

Фёдор Антонов создавал пейзажи, портреты и тематические композиции. В своих жанровых работах он увековечил жизнь и быт советской молодёжи, а также становление промышленности в СССР. В период Великой Отечественной войны художник создавал портреты героев, а также плакаты с простой и непосредственной изобразительной формой. Произведения Антонова находятся в различных музейных коллекциях, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и во множестве частных собраний.

Алексей Петрович Антропов является выдающимся русским художником, специализирующимся на живописи, чьи работы оказали значительное влияние на культуру и искусство своего времени. Его талант в области портретной живописи сделал его одним из самых запоминающихся и уважаемых художников 18 века в России.

Антропов известен своей уникальной способностью передавать характер и внутренний мир изображаемых им персонажей. Его работы отличаются вниманием к деталям, яркостью цветов и тщательностью проработки лицевых черт. Эти качества делают каждый его портрет не просто изображением человека, но и глубоким психологическим исследованием.

Среди известных работ Антропова можно выделить портреты императрицы Екатерины Великой, которые сегодня хранятся в ведущих музеях России, включая Эрмитаж и Третьяковскую галерею. Эти произведения не только демонстрируют высокий уровень мастерства художника, но и служат важными историческими документами, отражающими эпоху его жизни и творчества.

В своих работах Антропов успешно сочетал традиции русской живописи с влияниями европейского искусства, благодаря чему его творчество занимает особое место в истории культуры. Его вклад в развитие русской живописи трудно переоценить, и сегодня его произведения продолжают привлекать внимание коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата.

Приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы всегда быть в курсе новых продаж произведений Алексея Петровича Антропова и аукционных событий, связанных с его творчеством. Подписка гарантирует вам актуальную информацию без излишней помпезности, сосредоточенную исключительно на продаже произведений искусства и аукционах.

Анатолий Афанасьевич Арапов — выдающийся русский живописец, акварелист, график и театральный художник, родившийся в Санкт-Петербурге 21 ноября 1876 года. Обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1897 по 1906 годы заложило основу его художественному мастерству. Арапов активно участвовал в художественной жизни того времени, его работы экспонировались на многих выставках, включая знаменитую "Голубую розу".

Творчество Арапова отличает утонченное чувство стиля и глубокое понимание композиции. Его работы находятся в ведущих музеях России, таких как Государственная Третьяковская галерея, Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева и Ярославский художественный музей, а также в частных коллекциях.

Среди известных работ Арапова - картины "Закат. Истра", "Большак" и "Река Истра", созданные в 1940 году. Эти произведения характеризуются живописной техникой и ярко выраженным чувством красоты природных ландшафтов.

За свою жизнь Арапов внес значительный вклад в развитие русского искусства, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру. Его талант и мастерство признаны не только в России, но и за ее пределами.

Если вас интересует искусство Анатолия Афанасьевича Арапова и вы хотите узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с его творчеством, подпишитесь на обновления. Это отличная возможность погрузиться в мир русского искусства и прикоснуться к наследию одного из его ярких представителей.

Николай Иванович Аргунов — русский художник конца XVIII – первой трети XIX веков. Он известен как живописец, график, миниатюрист, представитель русского классицизма.

Николай Аргунов считается один из крупнейших портретистов своего времени. Его работы отличаются многообразием, психологизмом, объективным подходом к натуре, лишённым классицистической идеализации и романтической героизации моделей.

Художник был крепостным, получил свободу после смерти хозяина и стал академиком Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Он был представителем династии художников, начало которой положил его отец Иван Аргунов.

Иван Петрович Аргунов был выдающимся русским художником XVIII века, специализировавшимся на портретной живописи. Его талант открыл российскому обществу новые горизонты восприятия культуры и искусства, делая его именем знаковым среди художников той эпохи. Аргунов не только оставил после себя богатое наследие произведений, но и заложил основы для будущих поколений российских живописцев.

Особое внимание в его работах уделялось детализации и выражению эмоций, что делало каждый его портрет живым и неповторимым. Эти качества и умение передать утонченность чувств делали его произведения выдающимися. Известные работы Аргунова, такие как портреты высшего аристократического сословия, сегодня можно увидеть в музеях и галереях России, включая Третьяковскую галерею и Эрмитаж.

Аргунов также известен своим вкладом в развитие русской живописи через обучение и воспитание новых талантов. Его методы и подходы к искусству оказали значительное влияние на последующие поколения художников, способствуя расцвету русской культуры и искусства.

Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата, произведения Ивана Петровича Аргунова представляют особую ценность. Его картины не только являются важной частью русского культурного наследия, но и служат вдохновением для современных художников и любителей искусства.

Приглашаем вас подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах продукции и аукционных мероприятиях, связанных с Иваном Петровичем Аргуновым. Это ваш шанс быть в курсе самых значимых событий и возможностей, касающихся великого мастера русской живописи.

Граа́ль Аре́льский (англ. Graal Arelsky), урожденный Стефан Стефанович Петров (Stepan Stephanovich Petrov) — русский поэт и писатель.

Грааль Арельский в студенческие годы участвовал в революционном движении, был членом партии эсеров. Начал печататься в 1910 году.

Лидия Ивановна Балльер (в девичестве Арионеско) — российская художница начала ХХ века молдавского происхождения. Она известна как живописец, представитель постимпрессионизма и неоимпрессионизма.

Лидия Арионеско-Балльер создавала натюрморты и портреты. Она была членом первого петербургского общества художников-экспериментаторов и новаторов «Союз молодёжи».

Александр Порфирьевич Архипенко, украинско-американский скульптор и художник, оставил неизгладимый след в мировой культуре и искусстве. Родившийся в Киеве, Архипенко стал одним из ключевых фигур авангарда начала XX века, успешно сочетая в своем творчестве элементы кубизма, футуризма и абстракционизма.

Особенностью творчества Архипенко является его инновационный подход к форме и пространству. Он один из первых начал экспериментировать с объемом скульптуры, превращая ее в свет и тень, что позволило ему достичь невиданной динамики и экспрессии. Его работы отличаются уникальной способностью передавать движение и эмоциональное состояние через абстрактные формы.

Среди наиболее известных произведений Архипенко - "Семейная жизнь", "Женщина расчесывает волосы" и "Танцующая". Эти и многие другие его скульптуры и живописные работы можно увидеть в ведущих музеях и галереях мира, таких как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Государственная Третьяковская галерея в Москве.

Александр Архипенко не просто оставил наследие в виде своих произведений; он также проложил путь для будущих поколений художников, показав новые возможности искусства и скульптуры. Его творчество продолжает вдохновлять коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата.

Подпишитесь на наши обновления, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Александром Порфирьевичем Архипенко. Мы обещаем отправлять только актуальную информацию, которая будет интересна ценителям высокого искусства.

Абрам Ефимович Архипов был выдающимся русским художником, чье творчество занимает заметное место в истории искусства. Родившийся в семье крестьян, Архипов смог пробиться и заявить о себе на всероссийском уровне, благодаря своему уникальному стилю и особенному взгляду на жанр народной жизни.

Архипов известен своими работами, которые отличаются глубоким социальным содержанием и умением передать настроение и характер своих моделей. Его картины, такие как "Прачки" и "На Волге", демонстрируют уникальную способность художника видеть красоту и достоинство в повседневной трудовой жизни простых людей. Эти произведения находятся в ведущих музеях страны и продолжают вдохновлять поколения искусствоведов и коллекционеров.

Архипов уделял большое внимание деталям и колориту, благодаря чему его полотна отличаются живостью и эмоциональной насыщенностью. Он был не только живописцем, но и замечательным педагогом, оставив значительный след в обучении будущих поколений художников.

Для коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата творчество Абрама Ефимовича Архипова представляет особый интерес из-за его исторической ценности и уникальности. Его произведения являются желанным приобретением для любой коллекции, символизируя не только великолепное мастерство, но и глубокое понимание русской души.

Мы приглашаем вас подписаться на обновления, связанные с Абрамом Ефимовичем Архиповым, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим великим художником. Ваша подписка гарантирует, что вы будете в курсе самых значимых событий в мире искусства и антиквариата.

Ерануи Аршаковна Асламазян — советская и российская художница второй половины ХХ века армянского происхождения. Она известна как живописец и график.

Ерануи Асламазян создавала портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые картины. Она также экспериментировала с театральным оформлением, гравюрой и керамикой. Восточная художница, она входила в советскую художественную элиту Ленинграда и Москвы. При поддержке властей Советского Союза она путешествовала по миру, посетив множество стран. Её работы находятся в музеях Лондона, Софии, Берлина, Санкт-Петербурга, Венеции, Токио, Дели.

Мариам Аршаковна Асламазян была выдающейся советской и армянской художницей-живописцем и графиком, удостоенной звания Народного художника СССР в 1990 году и Народного художника Армянской ССР в 1965 году. Она известна своими яркими и эмоциональными произведениями, которые часто включают натюрморты, портреты и пейзажи, отражающие красоту природы и человеческие эмоции.

Одним из самых знаковых произведений Асламазян является «Горная симфония Армении» 1976 года, которое представляет собой великолепное полотно, наполненное цветами и светом, символизирующее разнообразие и красоту армянской природы. Её работы отличаются особой декоративностью и глубиной, что делает их поистине уникальными.

Асламазян также активно путешествовала, посетив множество стран, включая Индию, Китай, Японию и многие африканские страны, что нашло отражение в её творчестве. Она изобразила множество культур, привнося в свои работы элементы их традиций и повседневной жизни.

Её работы выставлены во многих музеях, в том числе в Галерее сестер Мариам и Ерануи Асламазян в Гюмри, которая представляет собой культурное наследие и память об этих замечательных художницах.

Если вы являетесь коллекционером или интересуетесь искусством, рекомендуем подписаться на обновления, связанные с творчеством Мариам Асламазян. Это позволит вам не пропустить новости о продажах произведений и аукционах, связанных с её именем.

Зинаида Антоновна Астапович-Бочарова — российская, советская и белорусская художница ХХ века. Она известна как живописец, график и педагог.

Зинаида Астапович-Бочарова работала в жанрах портрета, пейзажа, агитационного плаката, а также книжной иллюстрации — в основном к книгам-сказкам. Она рисовала акварелью, маслом, карандашами, углём, гуашью, пастелью. Значительная часть её работ 1930-х и 1940-х годов была утеряна при эвакуации художницы из блокадного Ленинграда.

Джон Август Аткинсон (англ. John Augustus Atkinson) — британский художник-акварелист, иллюстратор и гравер.

В 1784 году молодой Аткинсон отправился в Санкт-Петербург, Россия, к своему дяде Джеймсу Уокеру, который работал гравёром при дворе императрицы Екатерины Великой. Начинающий художник учился на творчестве великих русских живописцев, чьи картины он видел в художественных галереях Санкт-Петербурга. Екатерина и ее сын Павел I, заметив его талант, поручали Аткинсону писать картины на исторические сюжеты.

В 1801 году Аткинсон вернулся в Англию и через год опубликовал альбом под названием «Живописное изображение нравов, обычаев и развлечений русских» на 100 пластинах, нарисованных и выгравированных им самим. Это произведение имело большой успех в Европе. Позже, во время наполеоновских войн Аткинсон создал много батальных сцен, включая битву при Ватерлоо и морские сражения.

В 1808 году он был избран в Общество художников-акварелистов.

Таисия Кирилловна Афонина — советская художница второй половины ХХ века. Она известна как живописец, график, представитель ленинградской школы.

Таисия Афонина участвовала в выставках с 1940 года, создавая портреты, пейзажи, жанровые композиции, натюрморты и этюды. В начале карьеры она интересовалась военной тематикой, а затем углубилась в жанр портрета и лирического пейзажа. Её стиль отличает тональная живопись, передача световоздушной среды и тонкие колористические сочетания. В 1980-х годах она предпочла акварельную технику, изображая цветы – розы, ромашки и тюльпаны. Её произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России и других странах.

Иван Осипович Ахремчик — белорусский советский художник ХХ века. Он известен как живописец и педагог.

Иван Ахремчик работал в жанрах портрета, тематической живописи, пейзажа, монументального искусства. Он одним из первых из белорусских художников обратился в своём творчестве к темам установления советской власти и социалистического строительства в Белоруссии. Как монументалист, художник участвовал в создании несколько живописных панно для выставок и учреждений культуры Беларуси.

Лев Самойлович Бакст, настоящее имя Лейб-Хаим Израилевич Розенберг, является выдающимся русским художником, сценографом, иллюстратором и дизайнером, оставившим неизгладимый след в мировой культуре и искусстве. Родившийся в 1866 году в Гродно, Бакст проявил свой талант с ранних лет, несмотря на семейные трудности и общественные предрассудки, связанные с его еврейским происхождением.

В молодости Бакст начал свою карьеру в качестве иллюстратора, однако его истинное призвание обнаружилось в театральном искусстве. С начала XX века он активно сотрудничал с балетной труппой Сергея Дягилева "Русские сезоны", для которой создал ряд запоминающихся сценографий и костюмов. Среди наиболее известных работ Бакста для балета - декорации и костюмы к спектаклям "Клеопатра" (1909), "Шехерезада" (1910), "Карнавал" (1910), "Спящая красавица" (1921), которые поразили зрителей своей яркостью, экзотикой и оригинальностью.

Также Бакст оказал значительное влияние на моду начала XX века, внеся в нее элементы экзотики и ориентализма. Его дизайны одежды и тканей отличались необычайной красочностью и оригинальностью, вдохновляя модельеров того времени.

Творческое наследие Льва Бакста не ограничивается только театральными работами. Он оставил после себя множество портретов известных личностей того времени, а также живописных произведений, которые можно увидеть в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Приглашаем всех коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Львом Самойловичем Бакстом. Подписка позволит вам быть в курсе новых продаж продукции и аукционных мероприятий, связанных с этим выдающимся художником.

Василий Николаевич Бакшеев, выдающийся русский и советский художник, оставил значительный след в истории русской живописи. Родившись в 1862 году, Бакшеев стал известен как талантливый мастер пейзажа, который умело сочетал импрессионистическую манеру с лирической символикой. Среди его наиболее известных работ — "Весенний день", "Осенние лучи", "Голубая весна", и "Пасмурное утро", которые сегодня можно увидеть в таких престижных музеях, как Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея.

Бакшеев не только добился успеха как художник, но и зарекомендовал себя как уважаемый педагог, преподававший в Московском областном художественном училище памяти 1905 года. Его вклад в искусство был отмечен многочисленными наградами, включая звание Народного художника СССР и награды двумя орденами Ленина.

Творчество Бакшеева характеризуется задушевностью и выразительностью, являющимися ключевыми чертами русской классической живописи. Его работы отмечаются исключительной светлотой и воздушностью, тонкими переходами тонов, что делает его стиль неповторимым.

"Голубая весна" — один из самых знаменитых пейзажей Бакшеева, демонстрирующий его умение передавать красоту природы и её воздействие на человеческую душу. Эта картина с чистым лазурным небом, которое занимает значительную часть полотна и прикрывается ветвями берёз, вызывает чувство свежести и нового начала, характерное для ранней весны.

Если вас интересует искусство и антиквариат, рекомендуем подписаться на обновления, чтобы узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Василием Николаевичем Бакшеевым.

Владимир Давидович Баранов-Россине (урожд. Шулим-Вольф Лейб Баранов) — яркая фигура русского и французского авангарда, чьё творчество охватывает широкий спектр направлений от кубизма до абстракции. Родившись в 1888 году, он стал активным участником авангардных течений, внося значительный вклад в развитие искусства своего времени. Баранов-Россине известен не только как художник, но и как инноватор в области светомузыки, создав оптофон - уникальный инструмент, совмещающий звук и цвет в единое целое, что получило широкое признание и было представлено в театре В. Э. Мейерхольда и Большом театре в Москве.

Его первый парижский период отмечен работами, вдохновлёнными сезаннизмом и кубизмом, а также созданием полихромной кубистической скульптуры. Баранов-Россине активно участвовал в мировом художественном движении, дружил с известными деятелями искусства, такими как супруги Делоне, и увлекался орфизмом, что нашло отражение в его творчестве.

После переезда в Париж в 1925 году он продолжил свои исследования в области аудиовизуального искусства и оптофоники, организовал Оптофоническую академию и даже запатентовал «хамелеон-метод» для маскировки войск, что легло в основу разработки пятнистого камуфляжа.

К сожалению, жизнь Баранова-Россине трагически оборвалась в январе 1944 года в концлагере Аушвиц. Несмотря на столь трагический исход, наследие Владимира Давидовича Баранова-Россине продолжает жить в его произведениях, которые выставляются в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Если вы интересуетесь искусством и хотите узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с Владимиром Давидовичем Барановым-Россине, подписывайтесь на обновления.

Пётр Васильевич Басин был русским живописцем, академиком и профессором Императорской академии художеств, вносящим значительный вклад в религиозную, историческую и портретную живопись России. Его творчество охватывает обширный спектр тем и стилей, включая монументальные работы в церквях и светских зданиях. Особенно заметны его вклады в росписи Исаакиевского собора, где он создал до сорока образов и картин религиозного содержания.

Басин также преподавал в натурном классе академии, и его ученики стали значимыми фигурами в русской живописи. К его известным работам относятся портреты и религиозные изображения, выполненные для многих значимых российских соборов и церквей.

В дополнение к своему художественному наследию, Басин активно участвовал в оценке и приобретении искусства для государственных коллекций, а также в сохранении памятников русской архитектуры.

Его произведения находятся в ведущих музеях России, включая Русский музей в Санкт-Петербурге и Московский публичный музей, а также во многих церковных коллекциях по всей стране.

Если вас интересует русская живопись и история искусства, подпишитесь на обновления и узнавайте о новых выставках и аукционах, связанных с Пётром Васильевичем Басиным. Это ваш шанс углубиться в мир русского искусства и не пропустить уникальные события и экспонаты!

Павел Иванович Басманов — советский и российский художник ХХ века. Он известен как живописец, книжный график, иллюстратор.

Павел Басманов всю свою карьеру, начиная с 1929 года, посвятил книжной графике, был членом бюро графической секции Союза художников. Он также известен своими сериями акварельных работ, включая «Старая Сибирь» и «Прогулка». Его искусство отличалось уникальным подходом, основанным на религиозных мотивах.

Работы мастера находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственной коллекции «Царское село» и в частных коллекциях.

Айно Густавовна Бах (эст. Aino Bach) — эстонская и советская художница ХХ века. Она известна как живописец, график и гравёр.

Айно Бах была одной из первых эстонских гравёров, которая продемонстрировала виртуозное владение техникой интальо, расширившей возможности гравировки. Её творчество включает портреты, жанровые композиции и иллюстрации. Она применяла разнообразные методы, включая глубокую печать, гравировку металла и цветную монотипию. Её работы часто сочетали различные техники, что придавало им особенный колорит.

Маттео Баччелли (итал. Matteo Baccelli) — итальянский художник, родившийся в Лукке, Италия. Он был учеником Помпео Батони и учился в Академии изящных искусств в Фиренце. Он специализировался на портретной живописи и был известным художником своего времени, получая множество заказов от представителей аристократии и церкви.

Портреты Баччелли отличаются реализмом и вниманием к деталям, а также чувствительным и тонким использованием цвета. Он был особенно искусен в передаче характера и личности своих подопечных, и его картины часто передают ощущение психологической глубины и сложности.

Работы Баччелли находятся в различных музеях и частных коллекциях по всему миру, включая галерею Уффици во Флоренции, Пинакотеку ди Брера в Милане и Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Он считается важной фигурой в истории итальянской живописи и представителем неоклассического стиля, который доминировал в европейском искусстве в конце XVIII и начале XIX веков.

Мария Константиновна Башкирцева — русская художница второй половины XIX века. Она известна как мастер бытового и портретного жанров. Большинство картин Башкирцевой выполнено в реалистическом стиле.

Мария Башкирцева при своей короткой 25-летней жизни успела получить признание — её работы регулярно выставлялись на Парижских салонах и получали награды. Но широкую известность художница обрела после своей смерти благодаря публикации её дневников. Знаменитый «Дневник» Башкирцевой сразу стал европейским бестселлером. В начале XXI века на основе найденных в Национальной библиотеке Франции оригинальных рукописей автора был выпущен полный 16-томный вариант дневника.

Значительная часть работ художницы была утеряна в годы Второй мировой войны. Немногие сохранившиеся шедевры ныне хранятся в музеях Украины, России, Франции и США.

Елена Михайловна Бебутова — российская и советская художница середины ХХ века грузинско-армянского происхождения. Она известна как живописец, график и сценограф.

Елена Бебутова прошла эволюцию от увлечения кубизмом и футуризмом в раннем творчестве к более декоративному и реалистическому стилю. В 1917 году она начала работать над оформлением спектаклей в различных театрах России, провела персональную выставку в Москве в 1923 году. Вернувшись в СССР после командировок в Берлин и Париж, она стала одним из членов-учредителей общества «Четыре искусства». Её работа в театре была тесно связана с режиссёрской деятельностью её брата Валерия Бкебутова, их последней совместной работой была постановка «Гамлета» в Витебском Белорусском театре в 1946 и 1955 годах.

Бебутова также известна как модель для портретов, созданных её мужем Павлом Кузнецовым.

Карл Петрович Беггров (нем. Karl Joachim Beggrow) был российским художником и литографом балтийско-немецкого происхождения, известным своими акварельными пейзажами и видами городов. Родился в 1799 году в Санкт-Петербурге и стал известным благодаря своим детализированным и точным изображениям городских пейзажей, особенно Санкт-Петербурга.

Беггров получил художественное образование в Императорской Академии художеств, где развил свои навыки в акварели и литографии. Он часто изображал виды Санкт-Петербурга, его архитектуру и повседневную жизнь, что сделало его работы ценным историческим источником и объектом интереса для коллекционеров. Карл Беггров был также отцом известного русского художника Александра Беггрова, что подчеркивает важность его художественного наследия.

Среди известных работ Карла Петровича Беггрова выделяются литографии с видами Санкт-Петербурга, которые сейчас находятся в различных музеях и частных коллекциях. Его работы высоко ценятся за их точность и художественное мастерство, что делает их популярными среди любителей искусства и историков.

Если вы хотите узнать больше о произведениях Карла Петровича Беггрова или получать уведомления о новых поступлениях и аукционных событиях, связанных с его работами, подпишитесь на наши обновления.

Платон Петрович Бекетов — русский издатель, книгопечатник, историк, коллекционер.

Платон Бекетов родился в старинной русской помещичьей семье, с 1798 года жил в Москве, где увлёкся коллекционированием и в 1801 году открыл собственную типографию, считавшуюся одной из лучших в Москве. Бекетов поднял отечественную полиграфию на достойный уровень. Его книги были выполнены с большим художественным вкусом и изяществом, всего больше ста прекрасных изданий. Здесь был напечатан ряд изданий русских авторов, среди которых Василий Андреевич Жуковский, Александр Николаевич Радищев, Михаил Матвеевич Херасков и другие. В типографии также печатались журналы «Друг просвещения» (1805) и «Роспись книгам, напечатанным иждивением типографии Платона Бекетова» (1806).

Страстным увлечением Бекетова были старинные рукописи, особенно с портретными миниатюрами и автографами, и портреты известных современников. Он собрал целую картинную галерею, которая и легла в основу двух его крупных проектов — издания «Пантеон российских авторов» (1801—1802) и сборника «Собрание портретов россиян, знаменитых...» (1821—1824). Тексты для них написал друг и дальний родственник издателя Н.М. Карамзин.

Платон Петрович Бекетов был широко известен в кругах российской интеллектуальной элиты первой половины XIX века. В 1811 году его избрали председателем Московского общества истории и древностей российских, эту должность он занимал до 1823 года.

Виктория Марковна Белаковская — российская советская художница середины ХХ века. Она известна как живописец, график, представитель ленинградской школы живописи.

Виктория Белаковская участвовала в выставках ленинградских художников с начала 1930-х годов. Её творчество охватывает различные жанры, включая портреты, жанровые композиции, натюрморты и пейзажи. В числе её известных работ — «Пионерка» (1931), «Автопортрет с папиросой» (1936), «Ленинградский пейзаж» (1953), «Весенние цветы. Натюрморт» (1961), серии пейзажей Алтая, Крыма, Киева и др.

Произведения художницы находятся в коллекциях музеев России, Великобритании, США, Франции и других стран.

Екатерина Фёдоровна Белашова была выдающимся советским скульптором, графиком и педагогом. Родившись в Санкт-Петербурге в 1906 году, она оставила заметный след в искусстве социалистического реализма, став Народным художником СССР в 1963 году и лауреатом Государственной премии СССР в 1967 году. Белашова была не только талантливым художником, но и активным участником образовательной деятельности, обучая будущих мастеров искусства в различных учебных заведениях, включая Московский институт прикладного и декоративного искусства и Московское высшее художественно-промышленное училище.

Среди её наиболее известных работ выделяются памятники В. С. Хользунову в Сталинграде, А. С. Пушкину в Пушкинских горах и монументальные композиции, такие как "Непокорённая" и "Мечтание". Белашова также создавала портреты известных личностей и участвовала в множестве выставок, демонстрируя свои произведения широкой публике. Её творчество отражает глубокий социальный и эмоциональный контекст того времени, делая её работу значимой не только в историческом, но и в культурном плане.

Произведения Екатерины Белашовой включены в собрания многих ведущих музеев России, в том числе Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи, что свидетельствует о высокой оценке её вклада в развитие советского искусства. Она была не просто художником, но и педагогом, чьё наследие продолжает вдохновлять новые поколения.

Если вы интересуетесь искусством и хотите узнать больше о великих мастерах прошлого, подписывайтесь на наши обновления. Мы регулярно информируем о продажах произведений искусства и аукционных событиях, связанных с Екатериной Фёдоровной Белашовой и другими выдающимися художниками.

Вениамин Павлович Белкин, русский и советский художник, живописец и график, оставил значительный след в истории русского искусства. Он родился в 1884 году и скончался в 1951 году, прожив большую часть своей жизни в Петербурге. Белкин учился в Москве у М.И.Шестеркина и А.П.Большакова, а также в Париже, что повлияло на формирование его уникального стиля.

Одной из известных работ Белкина является портрет Анны Ахматовой, написанный в 1924 году, который демонстрирует его мастерство портретиста. Эта работа, а также другие его картины, хранятся в Русском музее, Ярославском музее-заповеднике, Пермской художественной галерее и других известных музеях России и за её пределами.

Интересен факт о родственных связях Белкина с Александром Поповым, известным изобретателем радио, что подчёркивает многогранность и связи в культурном и научном мире того времени.

Работы Вениамина Белкина включают в себя не только портреты, но и пейзажи, например, "Река Сена в Париже" (1908), "Белая ночь" (1912), "Фрукты на пианино" (1916), подчёркивающие его вклад в развитие живописи и графики начала XX века.

Если вас интересует искусство Вениамина Павловича Белкина и вы хотите узнать больше о его работах и вкладе в искусство, предлагаем подписаться на обновления, связанные с продажами произведений и аукционными событиями, посвящёнными его творчеству.

Екатерина Васильевна Белокур — украинская советская художница середины ХХ века. Она известна как мастер народной декоративной живописи.

Екатерина Белокур была самоучкой и прославилась своими красочными живописными работами, в основном изображая цветы, пейзажи и портреты. Её работы часто включали в себя комбинацию весенних и осенних элементов, и она могла потратить несколько недель, чтобы создать даже небольшие детали на холсте. Екатерина также изготавливала свои собственные кисти, выбирая волоски из кошачьих хвостов, и для каждой краски использовала отдельную кисть. Её творчество отличалось яркими красками и стилем.

Пётр Петрович Белоусов был советским художником-живописцем, графиком и педагогом, народным художником РСФСР. Родился он в 1912 году в городе Бердянске, а учился искусству в Ленинграде под руководством Исаака Бродского, став профессором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.

Белоусов активно участвовал в выставках, начиная с 1930-х годов, где представлял свои работы вместе с другими выдающимися художниками. Его карьера была отмечена многочисленными наградами, в том числе званием народного художника РСФСР в 1976 году и членством в Академии художеств СССР в 1979 году.

Произведения Белоусова, включая портреты, пейзажи и исторические композиции, характеризуются высоким мастерством в различных техниках, таких как масляная живопись, пастель, офорт и литография. Его работы экспонировались в музеях и галереях по всему миру, включая Великобританию и США.

Если вы заинтересованы в искусстве Петра Петровича Белоусова и хотите получать обновления о продажах произведений и аукционах, подпишитесь на наши уведомления.

Василий Васильевич Беляшин, российский художник, график и живописец Серебряного века, оставил заметный след в истории русского искусства. Родился в 1874 году в Виленской губернии, он начал своё обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством В. А. Серова, а затем продолжил образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. Его талант был отмечен уже в студенческие годы: за этюд он получил малую серебряную медаль и звание неклассного художника.

Беляшин активно участвовал в художественной жизни того времени, его работы были представлены на Весенних выставках и выставках Товарищества художников, а также в различных журналах, таких как «Новое время» и «Вершины». Его иллюстрации и живописные произведения пользовались успехом и признанием среди современников.

Произведения Василия Васильевича находятся в ведущих музейных собраниях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей, что свидетельствует о высокой оценке его вклада в искусство. Это делает его творчество значимым не только для истории русского искусства, но и для коллекционеров и исследователей.

Для тех, кто интересуется искусством и антиквариатом, произведения Беляшина представляют особенную ценность. Его уникальный стиль и вклад в развитие живописи и графики делают его одним из выдающихся художников своего времени. Чтобы узнать больше о его работах и возможностях приобретения, рекомендуем подписаться на обновления и уведомления о продажах и аукционных мероприятиях, связанных с Василием Васильевичем Беляшиным.

Александр Николаевич Бенуа был выдающимся русским художником, театральным декоратором, историком искусства, критиком и одним из основателей художественного объединения "Мир искусства". Его талант проявился в различных областях культуры и искусства, оказав значительное влияние на развитие русского модерна.

Бенуа уделял большое внимание деталям, благодаря чему его работы отличались высокой степенью выразительности и эмоциональной насыщенности. Он считался мастером композиции, а его способность сочетать исторические и современные элементы в дизайне театральных постановок привнесла новизну в русское искусство того времени.

Среди известных работ Бенуа - оформление спектаклей для Русских балетов Сергея Дягилева, которые до сих пор вызывают восхищение у зрителей по всему миру. Его живописные полотна и эскизы хранятся в ведущих музеях России и Европы, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею.

Александр Бенуа оставил неизгладимый след в истории мирового искусства, его наследие продолжает вдохновлять новые поколения художников и дизайнеров. Его работа является примером неустанного поиска и экспериментов, символом культурного развития и взаимосвязи искусства с жизнью.

Приглашаем коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата подписаться на обновления, связанные с Александром Николаевичем Бенуа. Это позволит вам первыми узнавать о новых продажах произведений и аукционных событиях, связанных с этим выдающимся художником. Подписка обещает быть источником эксклюзивной информации, которая обогатит вашу коллекцию и позволит глубже понять тенденции мирового искусства.

Павел Петрович Беньков — российский и советский художник первой половины ХХ века. Он известен как живописец, график, театральный декоратор, педагог.

Павел Беньков создавал портреты, пейзажи, городские пейзажи, жанровые картины. Его стиль в зрелые годы можно охарактеризовать как импрессионистский, с вниманием к цветовой гамме и свету. В 1929 году он переехал в Среднюю Азию, где его стиль приобрёл уникальные черты, отражая местные пейзажи и культуру. Его работы оказали значительное влияние на живописные традиции Узбекистана и Средней Азии.

Ричард Александрович Берггольц (нем. Richard Bergholz) был русским художником балтийско-немецкого происхождения, живописцем и графиком, известным своими акварельными пейзажами. Родился 23 сентября 1865 года в Санкт-Петербурге и получил художественное образование в таких престижных местах, как Академия Р. Жюльена в Париже и Академия художеств в Санкт-Петербурге.

Берггольц специализировался на создании лирических пейзажей, которые поражают своим мастерством и чувством света и цвета. Его работы, такие как "Весенний пейзаж" и "Вид на Венецианскую лагуну", отражают красоту природы и атмосферу различных времен года.

Художник активно участвовал в выставках и был членом Общества русских акварелистов, где неоднократно демонстрировал свои работы. Его картины находятся в таких известных музеях, как Государственная Третьяковская галерея и Русский музей.

Если вы хотите быть в курсе новых продаж и аукционов, связанных с работами Ричарда Александровича Берггольца, подписывайтесь на наши обновления. Мы сообщим вам о новых поступлениях и событиях в мире искусства.

Михаил Андреевич Беркос был российским художником греческого происхождения, известным своими пейзажами и мастерским изображением природы. Он родился в 1861 году в Одессе и учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, где развил свой уникальный стиль.

Беркос специализировался на украинских ландшафтах, создавая атмосферные и детализированные работы. Одними из его самых известных картин являются «На хуторе. Малая Даниловка» и «Яблоня цветёт». Эти произведения демонстрируют его талант в передаче цвета и света, а также глубокую связь с природой.

Его работы часто выставляются в крупных музеях, таких как Харьковский художественный музей и Русский музей в Санкт-Петербурге. Беркос продолжает вдохновлять коллекционеров и любителей искусства своим творчеством.

Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые предложения и аукционы, связанные с произведениями Михаила Андреевича Беркоса.

Луи́за Берля́вски-Не́вельсон (англ. Louise Berliawsky Nevelson) была американским скульптором, родившейся в Переяславе (ныне Переяслав-Хмельницкий, Киевская область) в семье Исаака и Минны Берлявских. В 1905 году её семья переехала в США, где Луиза реализовала свою страсть к искусству, в том числе став ученицей знаменитого художника Диего Риверы.

Её подлинный новаторский подход к ассамбляжу, использование прозрачных материалов и эксперименты со "скульптурными формами теней и отражений" значительно обогатили мировую художественную культуру. Невельсон стала "бабушкой" инсталляции и энвайронмента, создавая экспозиционные пространственные концепции и организуя эстетизированную среду. Её работы отличаются монохромностью, причём чаще всего использовался чёрный цвет, который Невельсон считала аристократичным.

Слава пришла к Луизе Берлявски-Невельсон в 60 лет, после чего последовало ещё четверть века активной творческой деятельности. Её экстравагантный внешний облик и необычный стиль одежды, включая длинные, многослойные наряды и массивные этнические украшения, также привлекали к ней внимание. Фотографы Ричард Аведон и Арнольд Ньюман создали серию её портретов, отмечая выразительные черты лица и гламурно-эксцентричные наряды.

Её искусство и биография вдохновляют коллекционеров и экспертов в области искусства и антиквариата. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить новые продажи и аукционные события, связанные с Луизой Берлявски-Невельсон.

Авраам Адольф Берман (нем. Abraham Adolf Behrman) — польский художник еврейского происхождения, наиболее известным своими картинами жизни еврейских штетлов на открытом воздухе, а также пейзажами и групповыми портретами. Большую часть своей жизни он провел в Лодзи и был убит во время ликвидации Белостокского гетто во время Холокоста.

Эжен Берман (фр. Eugène Berman) — американский художник и сценограф русского происхождения, связанный с движениями сюрреализма и неоромантизма.

Работы Эжена Бермана часто изображали мечтательные пейзажи, архитектурные сооружения и загадочные фигуры. Берман был известен своим тщательным вниманием к деталям, богатой цветовой палитрой и ощущением театральности в своих композициях.

В своих картинах Берман создавал мир поэтической и таинственной атмосферы, вызывая чувство меланхолии и самоанализа. Его сюжеты часто включали мифологические или аллегорические фигуры, руины и сценические декорации. Его работы имели сюрреалистическое качество, смешивая реальность и воображение.

Эжен Берман также внес значительный вклад в создание декораций для театральных постановок, особенно в сотрудничестве со своей женой, Леонорой Каррингтон, известной художницей-сюрреалисткой. Их совместное художественное видение привносило на сцену сюрреалистические и фантастические элементы, усиливая общее театральное впечатление.

Жан Беро́ (фр. Jean Béraud) — французский салонный живописец, приобретший известность многочисленными жанровыми работами, изображавшими жизнь Парижа (в том числе ночного) и парижского светского общества, и картинами на евангельские сюжеты в современной обстановке.

Борис Васильевич Бессонов был русским художником, известным своими пейзажами. Он родился в 1862 году в Москве и скончался в 1934 году в Париже. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством Алексея Саврасова. Бессонов также получил образование в Московском университете.

Бессонов специализировался на изображении русских пейзажей и заброшенных дворянских усадеб. Его работы отличаются вниманием к деталям и мастерским использованием света. В Париже он сотрудничал с галереей Леона Жерара, где выставлял и продавал свои картины.

Одной из известных работ художника является "Зимний вид Москвы", которая находится в коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

Творчество Бессонова высоко ценится среди коллекционеров и любителей русского искусства. Если вы хотите получать обновления о новых продажах и аукционных событиях, связанных с работами Бориса Васильевича Бессонова, подпишитесь на нашу рассылку. Мы будем держать вас в курсе всех важных новостей и событий.

Владимир Георгиевич Бехтеев — выдающийся русский и советский художник, иллюстратор и график, чье имя занято в истории авангарда и футуризма. Родился он 15 апреля 1878 года в Москве и провел свою жизнь, внося весомый вклад в развитие русского искусства. Бехтеев учился в Мюнхене и Париже, где овладел навыками рисования и живописи, а также стал соучредителем "Нового Мюнхенского художественного объединения" вместе с Василием Кандинским и другими художниками.

Его творчество охватывает широкий спектр жанров, от иллюстрации и литературной живописи до дизайна и графики. В период с 1936 по 1945 год Бехтеев создал серию знаковых иллюстраций к произведениям Михаила Лермонтова и оформил ряд книг зарубежной классики для издательства "Академия". Его работы отличаются глубиной мысли и яркой индивидуальностью, что делает их важной частью культурного наследия.

Владимир Георгиевич умер 21 июня 1971 года в Москве и был похоронен на Донском кладбище, оставив после себя значительное наследие, которое продолжает вдохновлять современников и исследователей искусства. Его произведения можно увидеть в ведущих музеях и галереях, где они занимают достойное место среди работ мастеров авангарда.

Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить новости о продажах произведений и аукционах, связанных с Владимиром Георгиевичем Бехтеевым, и погрузитесь в мир уникального искусства, которое пережило века.