Стиль рококо: галантность и беззаботность в искусстве XVIII века

Рококо — это стиль в европейском искусстве первой половины XVIII века, для которого характерны изящество, легкость и фокус на галантных и мифологических сюжетах. В этом руководстве мы разберем его ключевые особенности, проследим историю и рассмотрим главные шедевры рококо в архитектуре, скульптуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. Это поможет вам легко узнавать этот стиль и понимать эстетику самого беззаботного направления в истории.

Особенности и история стиля рококо

Стиль рококо зародился во Франции в начале XVIII века как реакция на монументальность и строгую торжественность "большого стиля" Людовика XIV. Аристократия, уставшая от помпезности Версаля, стремилась к более комфортной, интимной и изящной среде. Это породило искусство, ориентированное не на прославление монарха, а на создание атмосферы праздника, беззаботности и гедонизма. Название «рококо» происходит от слова rocaille (рокайль) — декоративного элемента в виде асимметричной раковины, ставшего символом всего стиля.

Несмотря на то, что рококо переняло у барокко декоративную пышность и плавность линий, по своей сути оно стало его смысловой противоположностью. Масштабность сменилась камерностью, драматизм — легкой игривостью и сентиментальностью, а темная насыщенная палитра — нежными пастельными тонами. К середине века стиль подвергся критике со стороны деятелей Просвещения за легкомыслие и к 1780-м годам окончательно уступил место новому стилю — неоклассицизму.

Интерьер в стиле Рококо. Овальный салон отеля Субиз в Париже

Интерьер в стиле Рококо. Овальный салон отеля Субиз в Париже

Рококо в архитектуре и интерьере

В архитектуре рококо проявилось не столько во внешнем облике зданий, сколько в оформлении интерьеров. Центр светской жизни переместился из парадных дворцовых залов в уютные городские особняки (отели) и салоны. Пространство стало более камерным, асимметричным и дробным. Прямые линии и углы маскировались изысканным декором, создавая ощущение плавности и легкости.

Ключевым элементом декора стал рокайль — причудливый орнамент в виде завитка раковины. Стены и потолки украшались сложной лепниной, позолотой, зеркалами и панно. Цветовая гамма интерьеров была нежной и светлой: преобладали белый, голубой, розовый, фисташковый и золотой цвета. Эталоном архитектурного стиля рококо считается Овальный салон отеля Субиз в Париже, созданный архитектором Жерменом Бофраном.

Рококо в скульптуре

Скульптура рококо отказалась от монументальности и драматизма барокко в пользу грациозности, камерности и утонченности. Мастера предпочитали работать не только с мрамором, но и с более пластичными материалами, такими как терракота, гипс и фарфор, которые позволяли создавать небольшие, изящные статуэтки для украшения интерьеров.

Основными темами скульптуры стали галантные сцены, мифологические персонажи (амуры, нимфы, Венеры) и портреты. Фигуры изображались в кокетливых, манерных позах, их лица выражали легкую улыбку или задумчивость. Выдающимися скульпторами эпохи были Этьен Морис Фальконе, известный своим "Грозящим Амуром", и Клодион (Клод Мишель), прославившийся виртуозными терракотовыми группами на вакхические сюжеты.

Скульптура Рококо. Этьен Морис Фальконе. «Грозящий Амур»

Скульптура Рококо. Этьен Морис Фальконе. «Грозящий Амур»

Рококо в декоративно-прикладном искусстве (ДПИ)

Именно в декоративно-прикладном искусстве стиль рококо проявил себя наиболее полно. Стремление к комфорту, роскоши и изяществу определило облик предметов быта. Мебель утратила свою монументальность, стала более легкой и удобной. Характерными чертами стали изогнутые "кабриольные" ножки стульев и комодов, обильная резьба, инкрустации из экзотических пород дерева (маркетри) и лаковые панно с китайскими мотивами (шинуазри).

Особую славу приобрел европейский фарфор, секрет которого был заново открыт в начале XVIII века. Утонченные статуэтки и посуда Севрской и Мейсенской мануфактур стали неотъемлемой частью аристократического быта. Ювелирные изделия, табакерки, веера и другие предметы роскоши поражали виртуозностью исполнения и изысканностью декора, превращаясь в настоящие произведения искусства.

Рококо в живописи

В живописи рококо отказалось от героического пафоса и драматизма барокко. Основными темами стали "галантные празднества", пасторали и мифологические сюжеты, трактованные в игривой, а зачастую и откровенно эротической манере. Художники воспевали мир беззаботных аристократов, их утонченные развлечения, любовные интриги и идиллический отдых на природе. В их работах нет места старости, уродству или социальным проблемам — только вечная молодость, красота и грация.

Основоположником "галантного жанра" считается Антуан Ватто, чьи картины проникнуты тонкой меланхолией и театральностью. Признанным главой школы рококо стал Франсуа Буше, первый живописец короля Людовика XV и любимец мадам де Помпадур. Его полотна с Венерами, амурами и пастушками являются квинтэссенцией стиля. Наиболее одаренным учеником Буше был Жан-Оноре Фрагонар, мастер пикантных и остроумных жанровых сцен.

Живопись Рококо. Жан-Оноре Фрагонар. «Качели»

Живопись Рококо. Жан-Оноре Фрагонар. «Качели»

Понравилась живопись галантного века?

Откройте для себя изящные и утонченные работы в стиле рококо или разместите собственное произведение на продажу через наш сервис.

(для продолжения вы будете перенаправлены в наш Telegram-бот)

Навигация по теме: Ключевые художники и жанры рококо

- Франсуа Буше: Познакомьтесь с творчеством первого живописца короля Людовика XV, ставшего воплощением стиля рококо. →

- Антуан Ватто: Основоположник стиля рококо и мастер «галантных празднеств», запечатлевший изящную жизнь аристократии. →

- Жан-Оноре Фрагонар: Последний великий художник эпохи рококо, известный своими динамичными и полными неги галантными сценами. →

- Пастораль: Узнайте об идиллическом жанре, который стал одним из излюбленных сюжетов для художников эпохи рококо. →

- Стиль Барокко: Узнайте о пышном и драматичном стиле, которому на смену пришло изящное и легкое рококо. →

Разложите историю искусства по полочкам!

Что было раньше: импрессионизм или модернизм? Наш наглядный PDF-таймлайн поможет вам навести порядок в стилях искусства. Хронологическая таблица от Готики до наших дней и инфографика по ключевым эпохам.

Скачать хронологию бесплатно(для получения файла вы будете перенаправлены в наш Telegram-бот)

Стиль ренессанс в интерьере — гармония пропорций и торжественность обстановки в доме

Стиль ренессанс в интерьере — гармония пропорций и торжественность обстановки в доме  Неофициальное искусство СССР — мощный инструмент борьбы прогрессивных художников против тоталитарного советского режима

Неофициальное искусство СССР — мощный инструмент борьбы прогрессивных художников против тоталитарного советского режима  Паскаль Даньян-Бувре — гений французской живописи, который абсолютно не стеснялся использовать возможности фотографии для написания предельно реалистичных картин

Паскаль Даньян-Бувре — гений французской живописи, который абсолютно не стеснялся использовать возможности фотографии для написания предельно реалистичных картин  Орден Екатерины Великомученицы

Орден Екатерины Великомученицы  Картина «Портрет княгини З. Н. Юсуповой» Валентина Серова — символ женственности эпохи «русского Ренессанса»

Картина «Портрет княгини З. Н. Юсуповой» Валентина Серова — символ женственности эпохи «русского Ренессанса»  Футуризм: искусство скорости, техники и будущего

Футуризм: искусство скорости, техники и будущего  Бартоломео Франческо Растрелли — гениальный итальянский зодчий, ставший величайшим мастером русского архитектурного искусства всех времен

Бартоломео Франческо Растрелли — гениальный итальянский зодчий, ставший величайшим мастером русского архитектурного искусства всех времен  Федор Алексеев — русский пейзажист, который не захотел быть театральным декоратором

Федор Алексеев — русский пейзажист, который не захотел быть театральным декоратором  Суфражистки Элизабет Стэнтон и Сьюзен Энтони удостоились памятника в Нью-Йорке

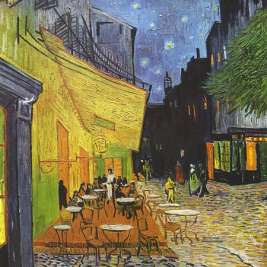

Суфражистки Элизабет Стэнтон и Сьюзен Энтони удостоились памятника в Нью-Йорке  Ночное кафе или Тайная вечеря? Что нарисовал Ван Гог на картине «Ночная терраса кафе»

Ночное кафе или Тайная вечеря? Что нарисовал Ван Гог на картине «Ночная терраса кафе»